高校時代から授業の一環で生の資料に触れる機会があり、昭和史をテーマに資料を整理して文化祭で紹介したり、総合的な学習の時間に日中戦争における軍事郵便の研究をしたりしました。その際、本物の資料だからこそ伝わるものがあることを知り、歴史学への興味も深まったことから、大学は史学科に入学し日本近現代史を専攻しました。そこで、必修の一般教養科目でアーカイブズという言葉を知り、その後学生生活と並行してアルバイトでも大学の史料館などの資料所蔵施設で働き、また資料整理会に参加する機会もありました。そんな中、大学院生として国立公文書館を利用していた際に職員を募集していることを知り、応募したところ運よく採用され、働き始めることになりました。

入職後は評価選別を3年、利用審査を2年担当した後、今年度からデジタルアーカイブの担当となりました。その中でも特に大変だと感じた業務は、利用審査です。資料によっては、国の安全に関わる内容や公にすると個人や法人等の権利利益を害するおそれがある情報が記されています。そうした資料について、国の安全や個人・法人等の権利を守りつつ、「時の経過」を考慮したうえで公知情報も参照しながら、当館の審査基準に照らしてどこまで制限するかを、個別具体的に判断していくのが大変でした。ただ一方で、公文書館は利用請求があってこその機関であり、国民の知る権利と守らなければいけない情報のバランスを取ることに専念してきました。

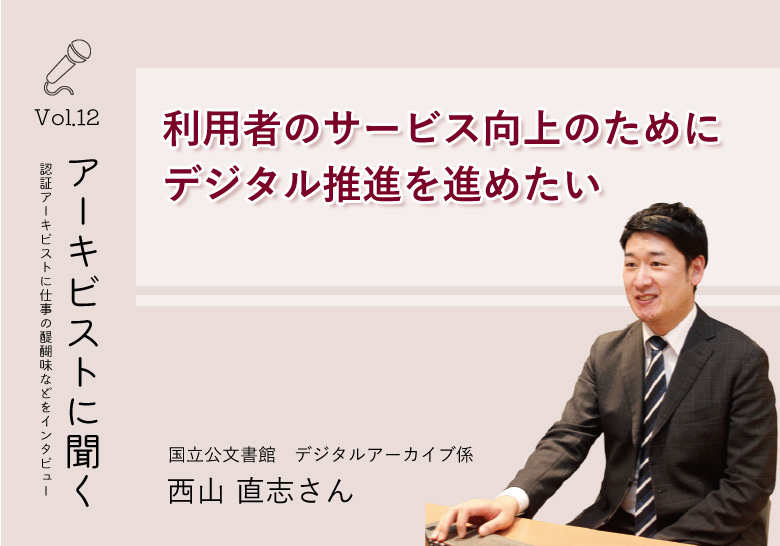

現在はデジタルアーカイブ係として、次期システムへの更新に向けて計画を立てつつ、デジタル系の知識を学んでいる最中です。あわせてかつて利用者として当館を利用していた経験を反映しながら、さまざまな方から意見をいただくことで、より使いやすいシステムを目指して業務に励んでいます。

現在はデジタルアーカイブ係として、次期システムへの更新に向けて計画を立てつつ、デジタル系の知識を学んでいる最中です。あわせてかつて利用者として当館を利用していた経験を反映しながら、さまざまな方から意見をいただくことで、より使いやすいシステムを目指して業務に励んでいます。

昨今、公文書以外でもデジタル化の声はさかんに聞こえてきます。そうした時代の流れを踏まえ、当館でも利用促進に向けて検討を進めていかなければなりません。例えば、今は多くの資料を閲覧室にて紙ベースで提供していますが、将来的には資料もデジタル化され、オンラインで提供していくことが主流になるかと思います。また利用審査も、AIを有効活用することでさらに効率化できるかもしれません。そうしたタイミングでデジタルアーカイブの業務に携われていることを一つの縁として捉え、今後はさらなる利用者サービスの向上のために館全体のデジタル推進に貢献していければと思っています。

認証アーキビストとは