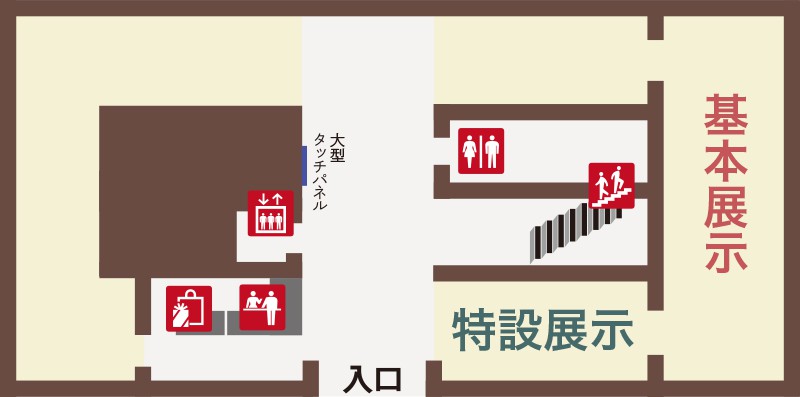

国立公文書館では、憲法をはじめとする歴史的に重要な公文書を常時、無料で展示しています。

戦後70年にあたる本年、日本のあゆみをたどる公文書の世界へ、どうぞ足をお運びください。

開館中いつでも見られる!「特設展示」

本館入口の右手側では、わが国最初の近代憲法である「大日本帝国憲法」、現行憲法である「日本国憲法」の御署名原本、そして「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び……」の文言で知られる「終戦の詔書」(いずれも複製)を常時ご覧いただくことができます。

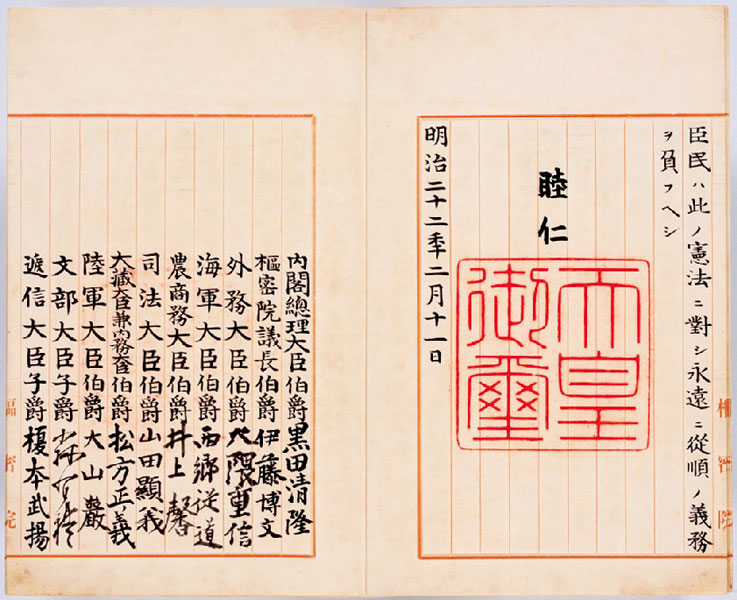

大日本帝国憲法

明治22 年(1889)

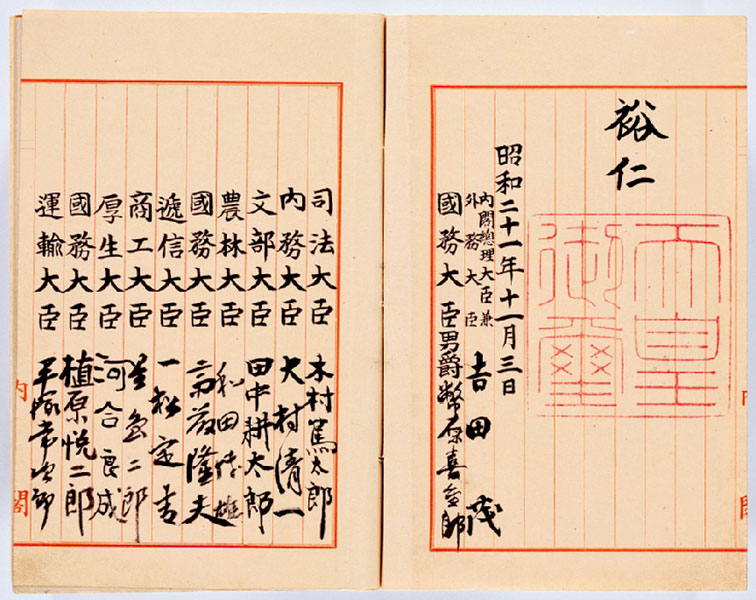

日本国憲法

昭和21 年(1946)

「大日本帝国憲法」は、明治22年2月11日、天皇が「臣民」に与える「欽定憲法」という体裁で公布され、翌年に施行されました。

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重に基づく「日本国憲法」は、昭和21年11月3日に公布され、翌年の5月3日に施行されました。

凡そ60年の歳月を隔てる両憲法を見比べれば、その間の激動の歴史をうかがうことができます。

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重に基づく「日本国憲法」は、昭和21年11月3日に公布され、翌年の5月3日に施行されました。

凡そ60年の歳月を隔てる両憲法を見比べれば、その間の激動の歴史をうかがうことができます。

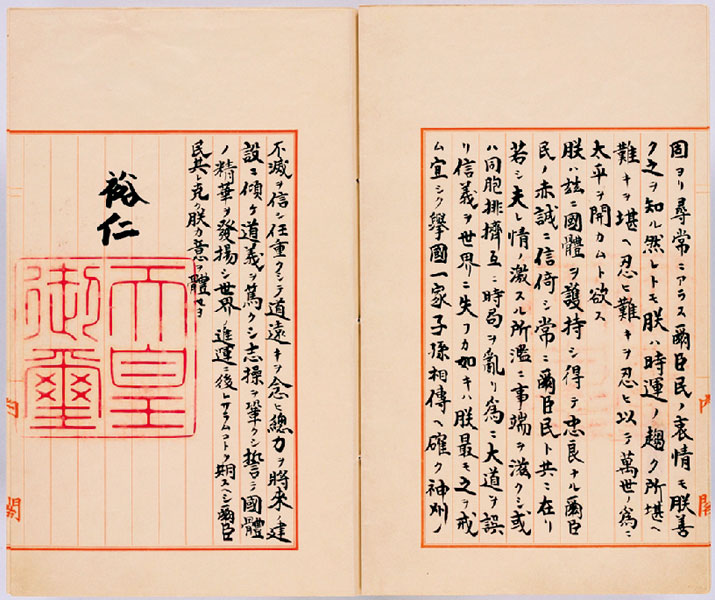

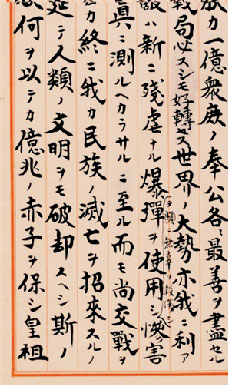

大東亜戦争終結ニ関スル詔書(終戦の詔書)

昭和20 年(1945)

昭和20年8月14日、御前会議にてポツダム宣言の受諾が決定され、同宣言受諾に関する詔書が発せられることとなりました。8月14日の閣議に「終戦の詔書」案がかけられ、様々な修正が行なわれました。

「……残虐ナル爆弾ヲ使用シ〈テ頻しきりニ無む辜こヲ殺傷シ〉惨害……」のような吹き出しでの書き込みや、紙を削って書き直した「戦局必スシモ好轉セス」などの修正の跡からは、当時の切迫した状況と、作成に関わった人たちの苦悩の跡を垣間見ることができます。

「……残虐ナル爆弾ヲ使用シ〈テ頻しきりニ無む辜こヲ殺傷シ〉惨害……」のような吹き出しでの書き込みや、紙を削って書き直した「戦局必スシモ好轉セス」などの修正の跡からは、当時の切迫した状況と、作成に関わった人たちの苦悩の跡を垣間見ることができます。

春・秋の特別展の会期を除く期間に展示!「基本展示」

国立公文書館で保存している法律や詔書などの資料をたどることは、国のあゆみをたどることでもあります。

ここでは、選挙制度や教育制度など、明治から平成までの重要な公文書を時系列に沿って展示しています。近代日本のあゆんだ激動の歴史を、ぜひご体験ください。

ここでは、選挙制度や教育制度など、明治から平成までの重要な公文書を時系列に沿って展示しています。近代日本のあゆんだ激動の歴史を、ぜひご体験ください。

重要文化財でもある「公文附属の図」

新橋横浜間鉄道之図

明治5年(1872)

明治5年5月、品川-横浜(現・桜木町)間に鉄道が仮開業しました。新橋-品川間も同年7月に路線敷設が完了し、新橋-横浜間の鉄道が本開業したのは9月のことでした。当時の両駅間は29km、所要時間は53分。

本図の含まれる「公文附属の図」は、平成10年に「公文録」とともに、国の重要文化財に指定されました。

原図サイズは東西193.2 × 南北38.6cm。

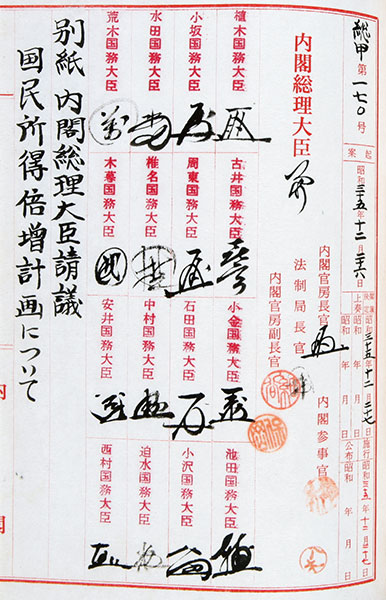

閣議書に捺された大臣の花押(かおう)

国民所得倍増計画について

昭和35年(1960)

昭和35年12月27日、池田勇人内閣は、実質国民総生産を10年以内に2倍にすることを目標とする「国民所得倍増計画」を閣議決定しました。実際はわずか4年でその目標を達成し、日本は劇的な高度経済成長を遂げました。

閣議で作成される文書には、今でも署名の代わりに各大臣の花押が用いられています。

閣議で作成される文書には、今でも署名の代わりに各大臣の花押が用いられています。

貴重な寄贈・寄託文書

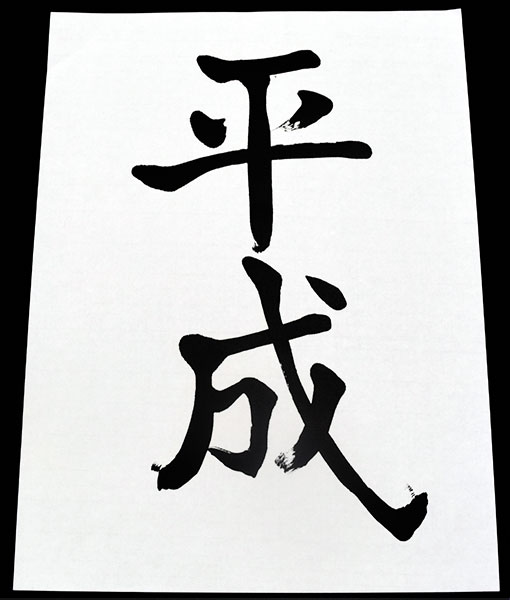

平成(元号)の書

昭和64年・平成元年(1989)

昭和64年1月7日、元号法の規定に基づいて元号を「平成」と改める政令が閣議決定されました。同日、総理大臣官邸の記者会見室において、竹下登内閣の小渕恵三官房長官が新元号を国民に発表しました。

本資料は、このとき掲げられた「平成」の書です。竹下家より寄贈されました。

本資料は、このとき掲げられた「平成」の書です。竹下家より寄贈されました。