水泳上覧(弘化雑記)

【請求番号:150-0156】

幕臣には役所で事務を司る「役方」と江戸城内の警備や将軍の警護等を職務とする「番方」がありましたが、どちらも武士に変わりはなく、(現実はともかく)武術の修練は不可欠の心得とされていました。

武術といっても、剣術・槍術・馬術・水練とさまざま。なかでも「水稽古」(水泳の稽古)は「御徒組」に属する幕臣にとっては必須で、毎年5月から8月まで、大川(隅田川の下流)で水泳の「御用稽古」が行われ、非番の者は必ず参加したということです。

稽古の成果を将軍が上覧したのが「水泳上覧」。各組の「御徒」計数十名が、将軍の御座船の前で、水泳や「甲冑泳ぎ」「旗取り」などの技芸を演じました。

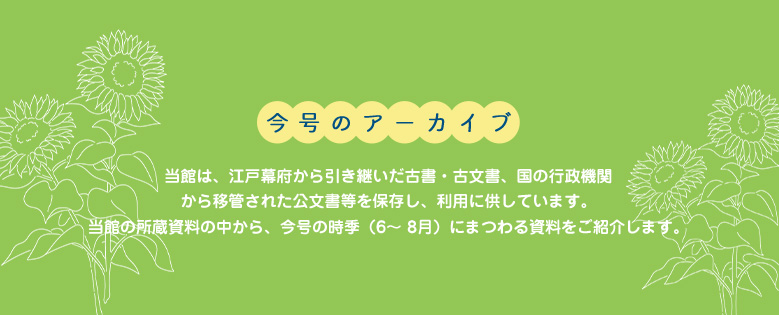

展示資料は、藤川貞(号は整斎)の雑録『弘化雑記』から、弘化2年(1845)7月18

日に佐賀町(現・江東区佐賀1-2丁目)付近の大川で催された「水泳上覧」に関する絵図。参加者が、将軍の御座船の前まで二百数十メートル泳いで水泳の技術を披露した様子がうかがえます。

特許明細書(納涼団扇車)

【請求番号:ヨ605-0107】

【請求番号:官00066100】

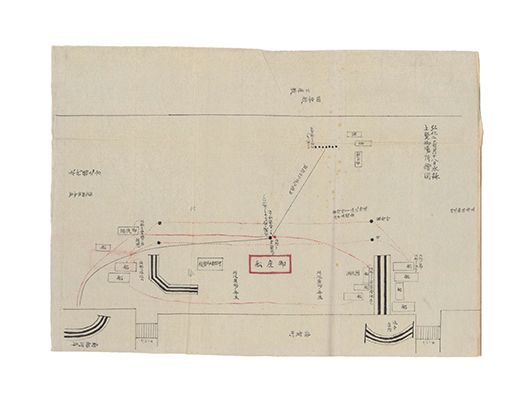

資料は、第1号から第110

号までの専売特許明細書が掲載されている『農商工公報号外 専売特許目録 第一』と、明治21年(1888)農商務省が行った明治18年7月から明治20年6月までの特許の実施についての調査報告が掲載された『官報』です。

専売特許条例第15

条では、専売特許証の公布から2年以内に実施されていない発明は専売権を失うとされていました。『官報』によれば、明治18 年8月に特許を取得した「納涼団扇車」は取得後2年間に1台が1円35

銭で販売されたことがわかります。