大学時代は歴史学を専攻しており、戦後日本外交史などについて、調べる際に国立公文書館や外交史料館などのアーカイブズ施設をよく利用していました。学部生時代に台湾への語学留学や卒業論文などに取り組む過程で、研究を深めたいと思い大学院に進学しました。博士課程1年目のころに国立公文書館での公募があり、大学の先生や先輩のすすめもあって応募し、採用されました。

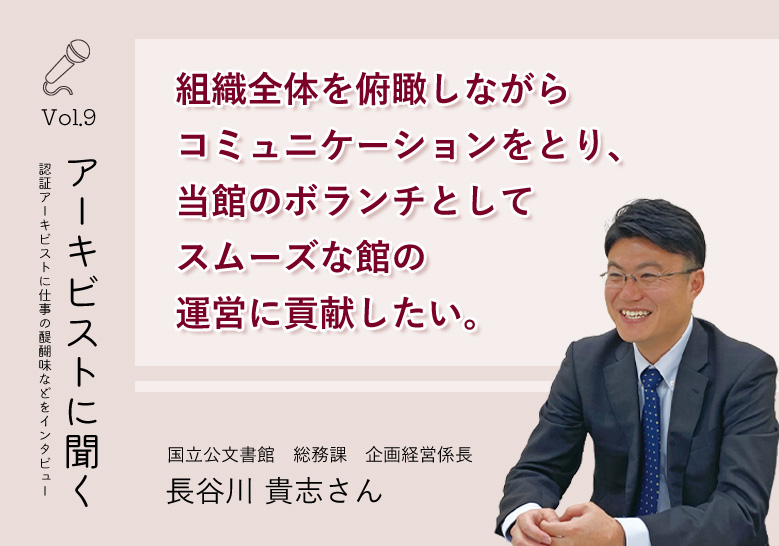

これまで携わった仕事は、レファレンス業務やアーキビスト認証の創設などですが、一番長い仕事は、現在も担当している企画経営など館の運営業務です。

館の運営業務と聞いても、なかなかイメージがわかないと思いますし、「アーキビス

スムーズな組織運営のため、まめなコミュニケー

スムーズな組織運営のため、まめなコミュニケー

ションを心がけている

トがやる仕事なの?」と思う方もいらっしゃるかと思います。当館は内閣府が所管する独立行政法人であることから、毎年内閣府より目標が提示されます。その達成のため、アーキビストの視点から、どの方向に仕事が動いているか、進捗状況はどうかということを常に把握し、館内の様々な部署と調整したり、内閣府や外部機関とやり取りをしています。特に今は、新館のプロジェクトが動いています。新館がオープンすれば、来館してくれる方が、公文書の重要性を理解し、「また公文書館に行きたい‼」と思ってくれるような施設にしたいと思っています。そのためにも、今から色々な準備を進める必要があり、それに見合う、最適な組織体制なども考えていかなければなりません。この仕事は、ビッグプロジェクトであることからプレッシャーを感じることもありますが、それと同時に、後世に残る仕事に関われることに、大きなやりがいも感じています。

運営の仕事は、ひとりではできず、上司や部下からの協力、また関係者の理解がないと進みません。そのため、全体的視野をもちつつ、相手の立場や意見を十分理解しながら、目標に向かって仕事を進めていく必要があります。私自身、サッカーJ2のチームのファンで、観るのもプレーするのも好きなので、運営の仕事は、ボランチ(中盤のポジション)にも似てるかなと思っています。ボランチは、ポルトガル語で「ハンドル」、「舵取り役」の意味があることから、ゲーム全体を把握し、パスを出すポジションです。ある人は、「チームに水を運ぶ人」とも表現していますが、得点を決めるストライカーのような目立つタイプではなく、ゲームを俯瞰して、チームをコントロールするのがボランチの仕事です。私はディフェンダーだったので、ボランチのポジションは苦手でしたが(苦笑)、運営の仕事も、同じような視点が必要なのかなと思います。

新館に向け当館は、今、転換期に位置していると思います。国立公文書館のボランチとして、全体を俯瞰しつつ短期的目標だけでなく、新館での目標達成に向けて職員のみなさんとコミュニケーションをとり、スムーズな組織運営に貢献できればと考えています。

認証アーキビストとは