本年は、明治18 年(1885)の内閣制度創設に伴い、

太政官文庫が「内閣文庫」と改称されてから140

周年となります。

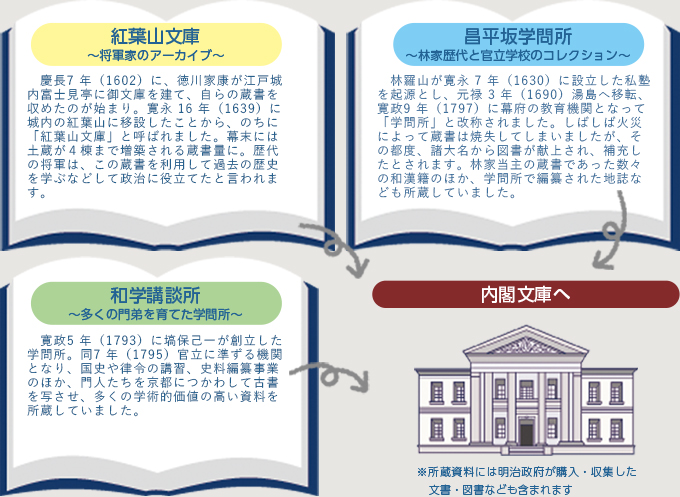

その蔵書には、紅葉山文庫、昌平坂学問所、和学講談所の和書・漢籍など

江戸幕府から引き継がれたものや、

明治政府が収集した文書・図書も多く含まれています。

その成り立ちと、それぞれの代表的な資料をご紹介します。

内閣文庫の前身となる太政官文庫設置の上申書

(明治16 年11 月)『公文録』より

【請求番号:公03456100】

内閣文庫は明治6年(1873)、赤坂離宮内に置かれた太政官図書掛に始まります。

やがて各官庁の所蔵図書を集中管理する太政官文庫となり、明治18年(1885)、内閣制度創始と同時に内閣文庫と改称されました。以来、和漢の古典籍・古文書を所蔵する我が国屈指の専門図書館として内外の研究者に親しまれてきました。

現在は国立公文書館に移管され、一般の方にも広くご利用いただくことができます。

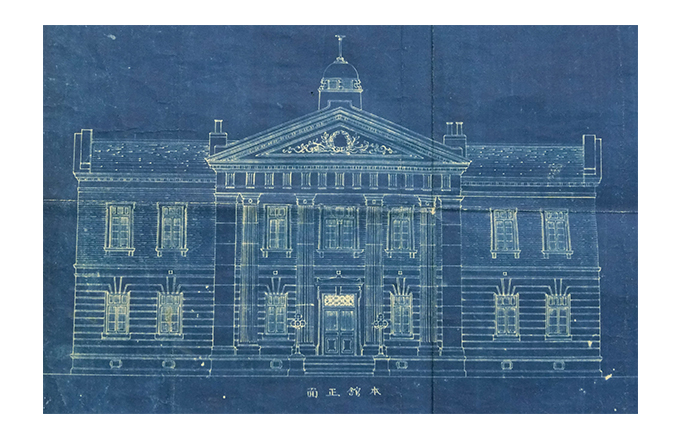

「内閣所属書庫新営設計図(4)建図及切断(甲)」

【請求番号:平23 公文00871100】

明治44 年(1911)から昭和46 年(1971)

まで、内閣文庫は皇居大手門内にありました。

画像は、庁舎新築時の事務棟設計図です。現在の国会議事堂建築

にも携わった大熊喜邦(1877-1952)が設計を行いました。

昭和46

年、北の丸公園に開館した国立公文書館へ内閣

文庫が移管されたのち、この庁舎は昭和60 年(1985) に

解体、建物の一部は愛知県犬山市の博物館明治村に移築さ

れました。

内閣文庫の成り立ち

内閣文庫のユニーク資料

蔵書印

国立公文書館イチオシ !内閣文庫の資料たち

ここでは、江戸時代から所蔵されてきた代表的な資料を

ルーツごとに紹介します。

紅葉山文庫

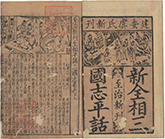

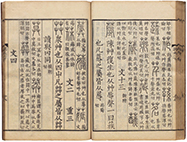

全相平和【請求番号:重002-0002】

中国の歴史上の出来事を、大衆向けに脚色した挿絵付き歴史物。内閣文庫に所蔵されているのは元時代の至治年間(1321 ~ 1323)に刊行されたもので、現存する世界唯一の刊本です。全5 冊。

朝野旧聞裒藁【請求番号:258-0010】

徳川氏創業の事績とその関係史料を集大成した、徳川氏及び家の事績録。幕命により20 年余りをかけて編纂され、全1,083 冊と大部ですが、家康に関係する部分が1,000 冊以上を占めます。

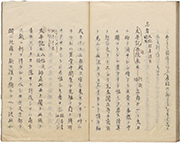

和蘭勧酒歌訳【請求番号:特122-0011】

サツマイモの普及で知られる青木昆陽が、八代将軍吉宗の命で始めたオランダ語学習の成果として献上したもの。オランダ語の原文に、片仮名の発音とその訳文が記されています。全1 冊。

昌平坂学問所

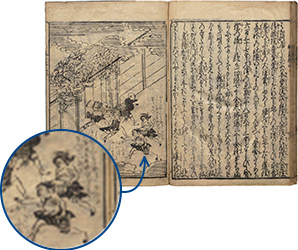

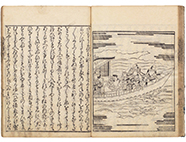

源平盛衰記【請求番号:167-0043】

源平合戦を描いた軍記物語。全48 冊。壇ノ浦で両軍が決戦を迎えた矢先、イルカの大群が現れ勝敗を占います。本文がイルカを「大魚」と表現しているため、挿絵では魚の大群として描かれています。

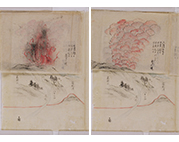

視聴草【請求番号:217-0034】

江戸末期の旗本宮崎成身が、さまざまな資料や情報を収集した『視聴草』(全17冊)。「天明の浅間焼け」として知られる天明3 年(1783)7 月8 日の浅間山の大噴火について、5 月から7 月まで噴火、噴煙が変化していく様子が描かれています。

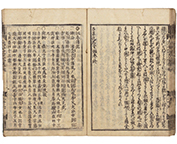

設文解字【請求番号:278-0043】

後漢の学者許慎による、中国の現存する最古の漢字字書。全10 冊。文政9年(1826)に日本で印刷・刊行され、昌平坂学問所に収められました。学問が時代や国境を超え、大切に引き継がれてきた ことをよく表している資料です。

和学講談所

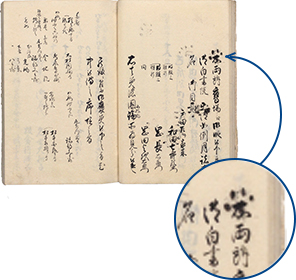

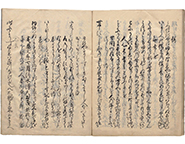

武家名目抄【請求番号:153-0027】

和学講談所を創立した塙保己一が編纂の幕命を受け、没後は門下が引継ぎ、幕末に完成しました。武家に関する制度、用語、装束や儀式などについてさまざまな史料を引いて解説した、和学講談所の代表的な編纂物です。全27 冊。

金槐和歌集【請求番号:201-0455】

歌人としても有名な鎌倉幕府第3 代将軍源実朝の歌集。建暦元年(1211)に詠んだ「時によりすくれバ民のなけき也八大龍王雨やめたまへ」は、民を思う実朝の心を表した歌として有名です。全1冊。

太平記大全【請求番号:167-0084】

南北朝期を舞台とした『太平記』に注を付けたもの。説話などが混じっていて、「歴史書」より「物語」として扱われることが多い軍記物語ですが、このような書物も幕府の学問所に収蔵されていました。全49 冊。

もっと読みたい!という方はデジタルアーカイブをご覧ください。