認証アーキビストとは?

そもそもアーキビストがいない組織では、その時々の担当者の考え方や不十分な管理体制によって、本来は残されるべき記録が廃棄されるなど、後世に伝えられるべき重要な記録、さらにそれをもとに記されるはずの歴史が喪われてしまう恐れがあります。そうした

ことを防ぐのが、専門家であるアーキビストです。

そのため、アーキビストには高い倫理観とともに評価選別や保存、さらには時の経過を考慮した記録の利用に関する専門的知識や技能、様々な課題を解決していくための高い調査研究能力、豊富な実務経験が求められます。

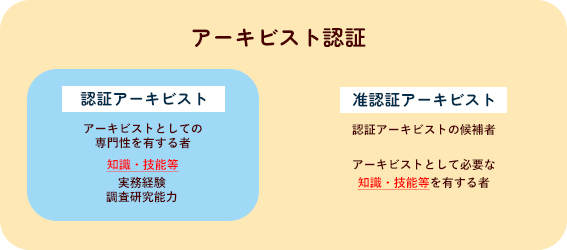

国立公文書館では、こうしたアーキビストの職務とその遂行上必要となる知識・技能を明らかにするため、「アーキビストの職務基準書」を平成30年に策定。これに基づき、アーキビストとしての専門性を有すると認められた者を「認証アーキビスト」として認証する仕組みを令和2年度から開始しました。

さらに、令和6年度から、認証アーキビストの一要件である専門的知識・技能等を有した者を公的に認める准認証アーキビストの認定を開始しました。准認証アーキビストは、認証アーキビストの候補者として位置付けています。

アーキビスト認証について

認証アーキビストの認証の仕組み

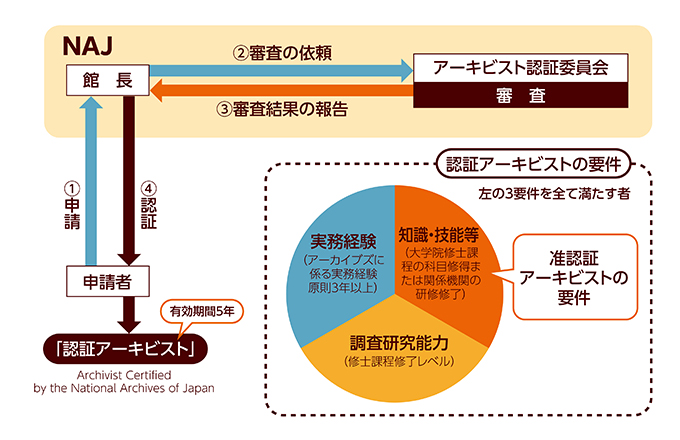

認証アーキビストになるには、「知識・技能等」、「実務経験」、「調査研究能力」の3要件が必要となります。

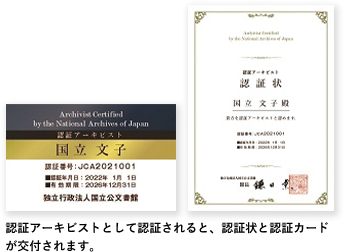

申請者からの申請を受けて、国立公文書館長は、館に設置するアーキビスト認証委員会に審査を依頼し、同委員会は申請書類を基に審査を行います。その結果に基づき、国立公文書館長は、「アーキビストの職務基準書※」に示されたアーキビストとしての専門性を有すると認められ、登録料を納入した者に対し、「認証アーキビスト」の名称を付与し、認証状を授与する流れとなっています。

なお、社会規範の変容や情報技術の進展等を踏まえ、認証アーキビストに求められる知識・技能等が時代に即して更新されることを確認するため、認証の有効期間を5年とする更新の仕組みを設けています。

※アーキビストの職務基準書 …

アーキビストの専門性の明確化を図り人材育成の基礎資料とするため、その職務と遂行上必要となる知識・技能等をまとめたもの。

認証を受けるまでの流れ

准認証アーキビストとは

認証アーキビストの要件の一つである「知識・技能等」の修得をもって、国立公文書館長が准認証アーキビストに認定するものです。認定の仕組みは、基本的に認証アーキビストの認証と同様の仕組みとなっています。

准認証アーキビストは、認証アーキビスト等の専門職員を補助する人ではなく、認証アーキビストにつながっていく認証アーキビストの候補者として位置付けています。

なお、大学院修士課程の科目を修得した事実や関係機関の研修を修了した事実については、一定期間で失効するようなものではないため、准認証アーキビストには有効期間はありません。

「知識・技能等」、「実務経験」、「調査研究能力」の3要件

❶ 知識・技能等

「アーキビストの職務基準書」に示された知識・技能等が体系的に学べる大学院修士課程の科目を修得、または関係機関の研修(※)を修了する。

(※)「知識・技能等」を修得できる大学院・研修(令和6年5月現在)

● 大学院 ●

-

学習院大学大学院 人文科学研究科アーカイブズ学専攻

-

大阪大学 アーキビスト養成・アーカイブズ学研究コース

-

島根大学大学院 人間社会科学研究科認証アーキビスト養成プログラム

-

昭和女子大学大学院 生活機構研究科生活文化研究専攻アーキビスト養成プログラム

-

東北大学大学院 文学研究科認証アーキビスト養成コース

-

中央大学大学院 文学研究科アーキビスト養成プログラム

-

筑波大学大学院人間総合科学学術院情報学学位プログラム

及び人文社会ビジネス科学学術院人文学学位プログラム -

別府大学大学院 文学研究科史学・文化財学専攻アーキビスト養成プログラム

● 研修 ●

-

国立公文書館 アーカイブズ研修Ⅰ及びⅢ(※両研修の修了が必要)

-

国文学研究資料館 アーカイブズ・カレッジ(長期コース)

※諸外国における大学院修士課程の科目又は関係機関の研修の内容が、認証アーキビスト審査規則別表1に示されたアーキビストとして必要な知識・技能等を満たすか否かは、認証委員会が個別に判断します。

❷ 実務経験

アーカイブズに係る実務経験(評価選別・収集、保存、利用、普及)を原則として3年以上有している。

❸ 調査研究能力

修士課程修了レベルの調査研究能力を有している。具体的には、修士課程相当を修了(学問分野は不問)し、アーカイブズに係る調査研究実績が1点以上あることが目安。

※「修士課程相当」を修了していない場合であっても、「紀要の論文等」1点(学問分野不問)以上をもって同等と認められます。

※知識・技能等を得るための体系的な教育の機会は得られていない場合も、十分な実務経験(5年以上)と調査研究実績(2点以上)をもって同等と認められます。

主なQ & A

国立公文書館が、アーキビスト認証を実施する目的は何ですか。

公文書等の管理に関する専門職員に係る強化方策として、国民共有の知的資源である公文書等の適正な管理を支え、かつ永続的な保存と利用を確かなものとする専門職を確立するとともに、その信頼性及び専門性を確保するためアーキビスト認証を実施します。そして、認証アーキビスト、准認証アーキビストの積極的な採用・配置を促進することを通して我が国全体の公文書管理の充実を目指します。

認定の対象者は、どのような人が想定されますか。

主な対象者として、国や地方公共団体の公文書館、これに類する機関(歴史資料等保有施設等)において、公文書等の評価選別・収集、保存、利用、普及(アーキビストの職務基準書、「3アーキビストの職務」)の業務に携わる専門職員等が想定されます。

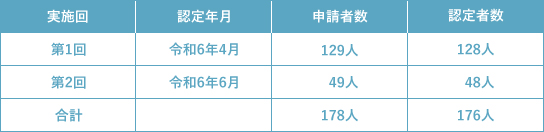

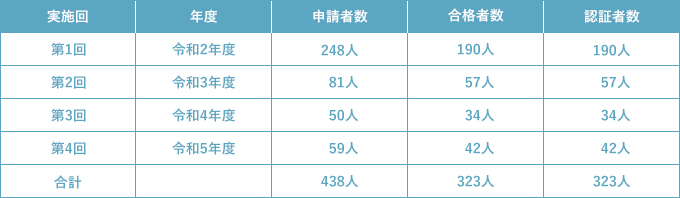

認証アーキビスト申請者・認証者数

准認証アーキビスト申請者・認定者数