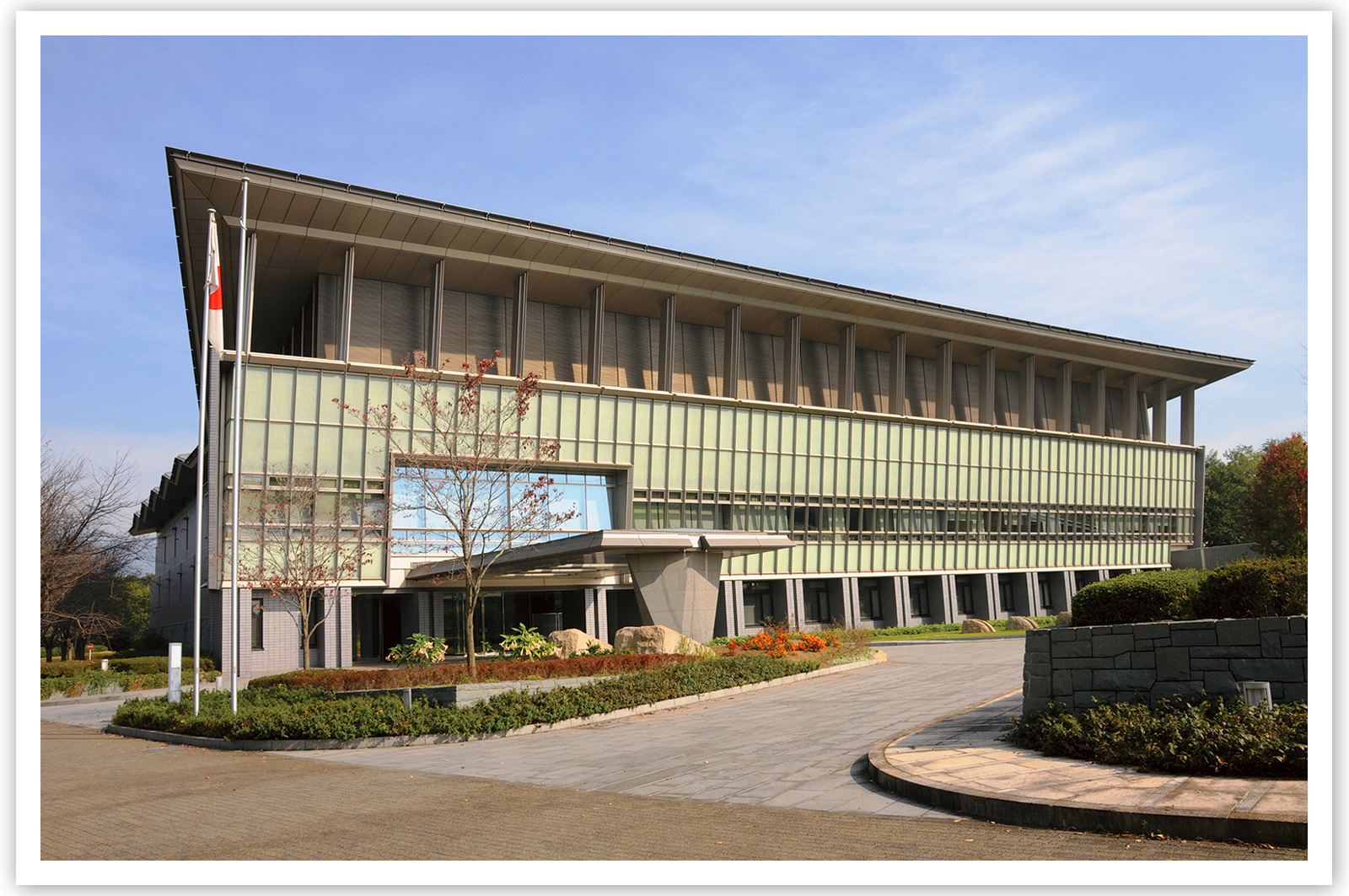

1971年に国の行政に関する公文書等の保存、閲覧、調査研究等の施設として開館した当館は、1999年の国立公文書館法公布を経て、国の機関が保管する歴史資料として重要な公文書等の保存、利用に関する責務を果たす施設に位置付けられました。所蔵資料は次第に増加、多様化し、書庫等を拡充するため、1998年にはつくば分館が設置されました。

拡大表示

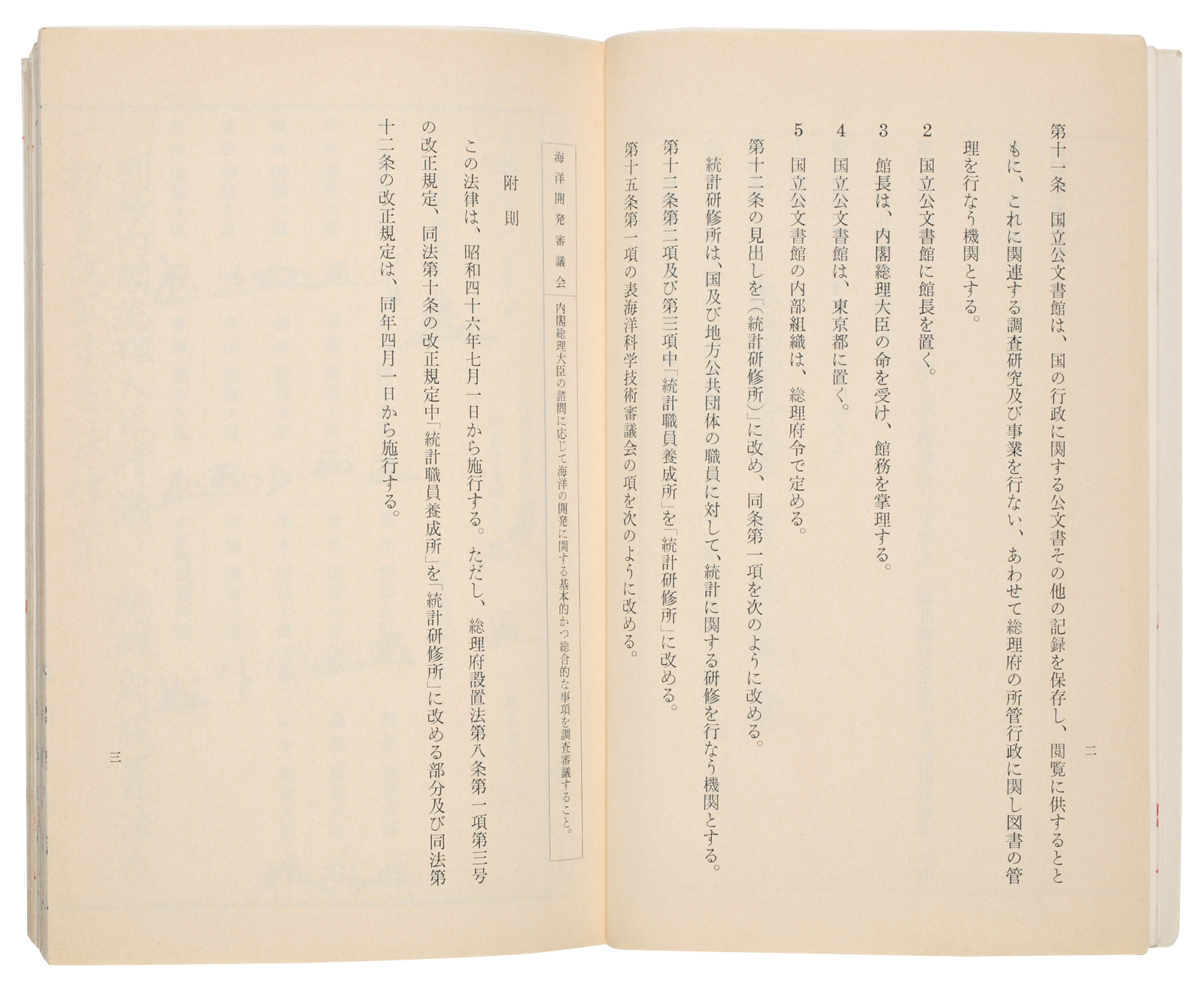

総理府設置法の一部を改正する法律

総理府設置法の一部を改正する法律

国立公文書館開館

拡大表示

国立公文書館開館式

国立公文書館開館式

(前列左奥:佐藤榮作内閣総理大臣、

前列右手前:岩倉規夫国立公文書館長)

我が国では、明治以来、各省の公文書はそれぞれの機関ごとに保存する方法をとってきました。戦後、公文書の散逸防止と公開のための施設の必要性についての認識が急速に高まり、1959年に、日本学術会議会長から内閣総理大臣に対し、公文書散逸防止についての勧告が出されました。

1971年7月、「総理府設置法の一部を改正する法律」が施行され、公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うこと等を目的として、国立公文書館が設置されました。このとき、和漢の古典籍・古文書を所蔵してきた総理府の「内閣文庫」も統合されました。

つくば分館設置

次第に各省庁からの公文書等の受入れが増え、所蔵資料も多様化していきました(「多様化する所蔵資料」参照)。書庫等の拡充のため、1998年7月にはつくば研究学園都市内に、つくば分館が設置されました。

現在は、業務の効率化・統一化を図るため、紙媒体の公文書等については、受入れから目録作成までの業務をつくば分館で一元的に行っています。

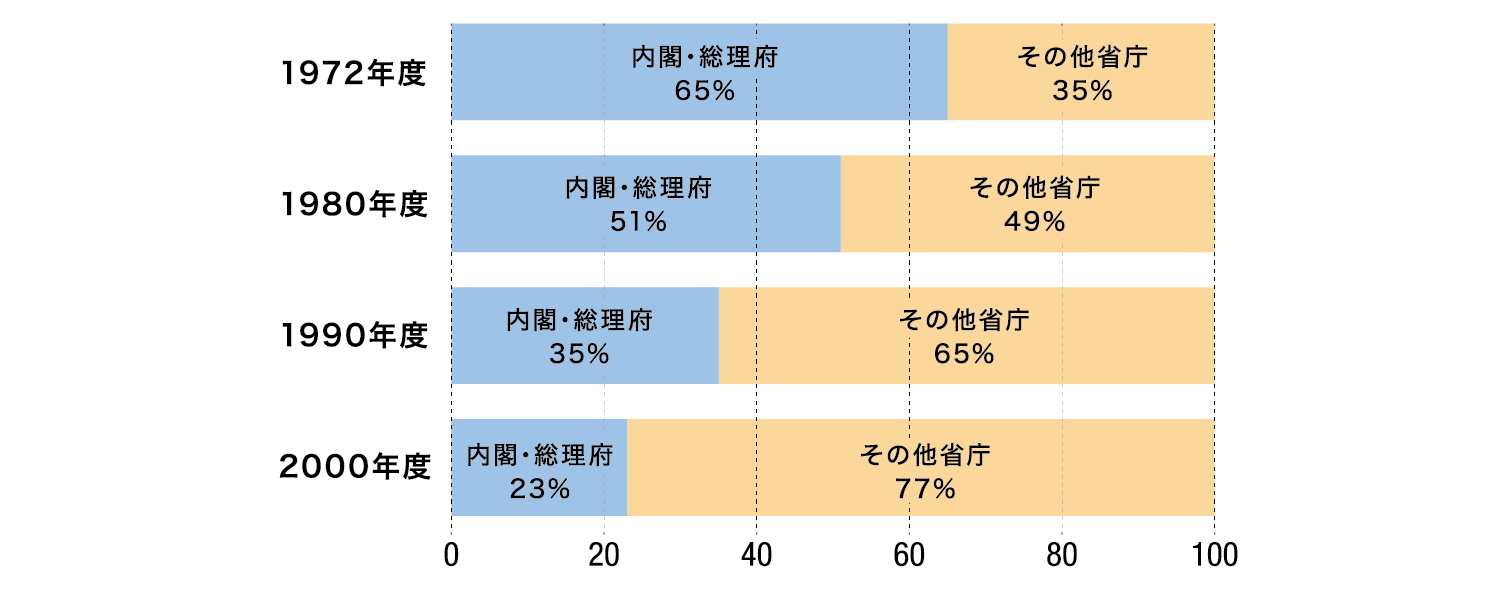

多様化する所蔵資料

総理府の附属機関として開館したこともあり、開館当初に移管された文書の大半は、内閣・総理府が保存していた太政官・内閣関係の文書でした。その中には、憲法や法律などの公布原本(御署名原本)や閣議書など、近代以降の日本のあゆみを跡付ける公文書が多数含まれていました。

その後、各省庁との協議を通じて、様々な種類の文書が移管されるようになりました。

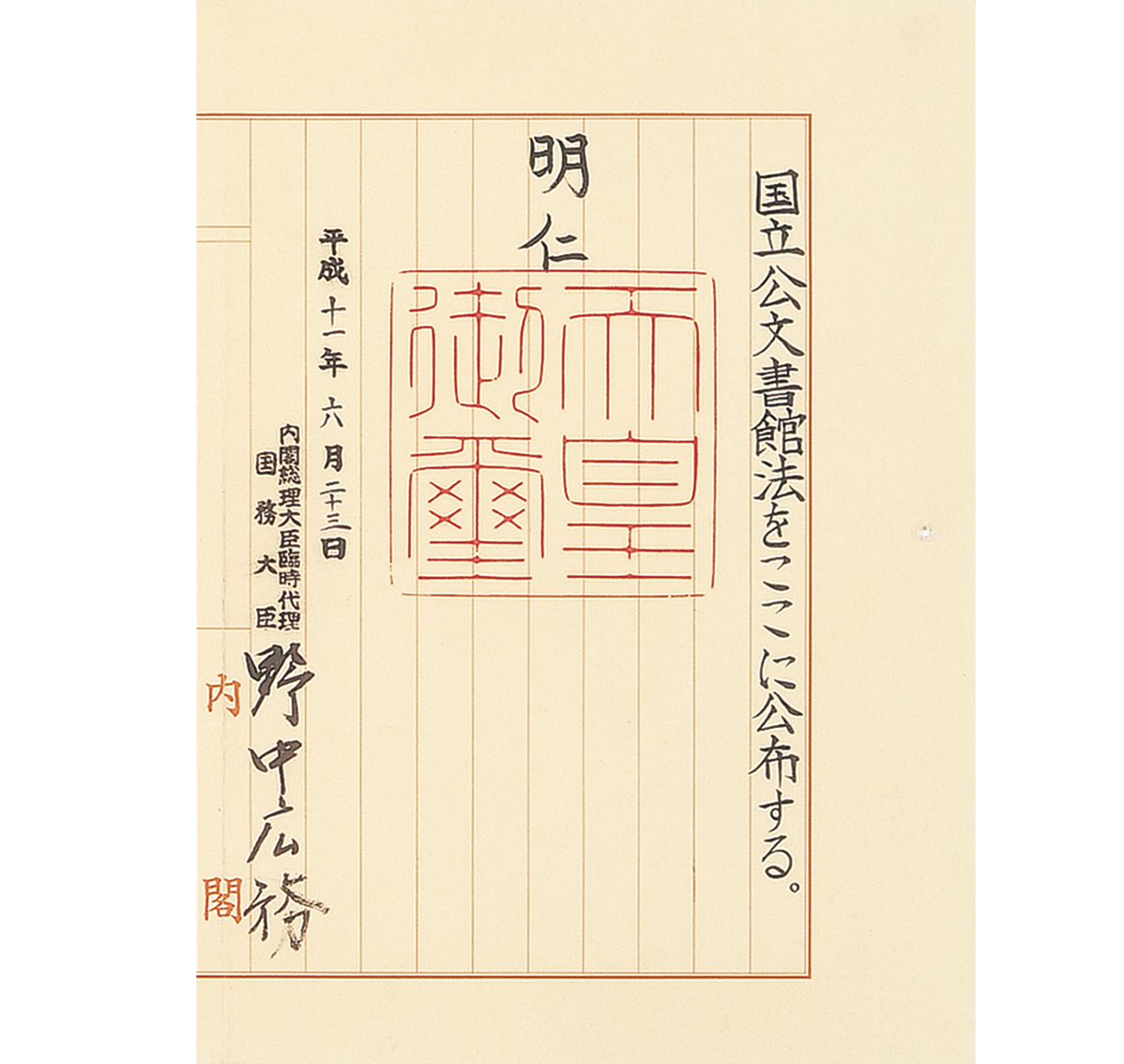

国立公文書館法公布

1999年には国立公文書館法が公布され、国立公文書館は、その設置根拠と責務などについて法律上の責任を果たすことになりました。

すなわち、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供、専門的技術的な助言、調査研究並びに研修その他の事業等を行うことが定められました。

2000年代に入り、情報通信技術(ICT)が進展すると、インターネットを通じて資料を利用できるサービスとして、2001年にアジア歴史資料センターを開設、2005年に国立公文書館デジタルアーカイブの運用を開始しました。

2008年には「公文書管理の在り方等に関する有識者会議」が開催され、その最終提言を踏まえ、2009年に公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)が公布されました。

拡大表示

第1回公文書館専門職員養成課程

第1回公文書館専門職員養成課程

独立行政法人化

2001年4月に、当館は、国の行政改革の一環として独立行政法人に移行。効率的かつ柔軟な業務運営を目指して、館の組織を、資料群単位〔公文書/古書古文書〕 で分掌した体制から、業務単位〔業務課/統括公文書専門官(室)〕に統合改組しました。また、専門職員を養成するため、1998年度から開始した公文書館専門職員養成課程の定着を図るとともに、必要な専門的知識、実績及び経験を有している人材の採用を当館独自で開始しました。

アジア歴史資料センター開設

2001年11月には「アジア歴史資料整備事業の推進について」(1999年11月30日閣議決定)を受け、国立公文書館の組織としてアジア歴史資料センターが開設されました。

アジア歴史資料センターは、国立公文書館、外務省外交史料館、防衛省防衛研究所戦史研究センターなどの国の機関が保管する日本とアジア近隣諸国などとの間の近現代の歴史資料をデータベース化し、インターネットを通じて情報提供を行っています。

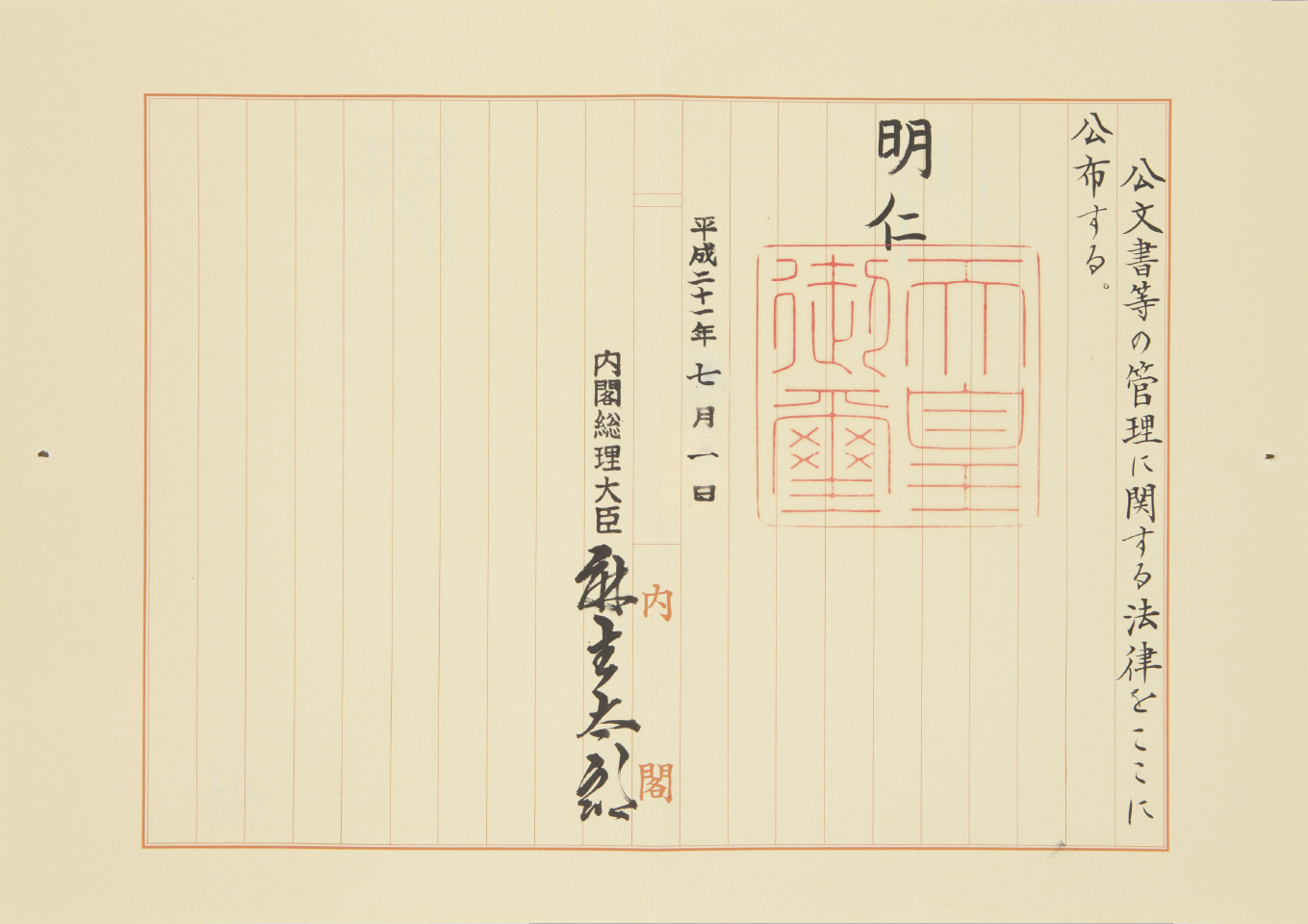

公文書管理法公布

2008年、「公文書管理の在り方等に関する有識者会議」は、国の機関における文書の作成から国立公文書館への移管、廃棄までを視野に入れた文書管理の在り方及び国立公文書館制度の拡充等の検討を行いました。その最終提言を踏まえ、2009年に公文書管理法が公布されました。

これにより、各行政機関及び独立行政法人等(ただし、外務省、宮内庁及び一部の独立行政法人等は除く。)の歴史資料として重要な公文書その他の文書は国立公文書館への移管が義務付けられ、また、国立公文書館が保存する特定歴史公文書等の利用は権利として位置付けられました。

2011年の公文書管理法施行後、当館では、歴史公文書等の保存・利用に関する専門的技術的助言制度の拡充、行政機関等の職員に対する研修、特定歴史公文書等の利用の促進、海外の公文書館等との交流など、活動範囲を広げています。

拡大表示

平成30年秋の特別展「躍動する明治」

平成30年秋の特別展「躍動する明治」

地方公文書館等の支援

公文書管理法施行後、地方公共団体でも公文書管理の制度づくりが進んだため、地方公共団体職員を対象にした研修の実施、地方公共団体からの個別の問合せへの対応、専門職員の派遣など、様々な支援を実施しています。

また、甚大な自然災害による水損等の発生に備えつつ、被害の発生又は発生していると見込まれる地方公共団体等の保有する公文書等について、助言等を行っています。

利用の促進

利用者の利便性を高めるため、東京本館閲覧室の土曜開室、特別展と企画展の土日祝日開催、館外展の実施に取り組んでいます。

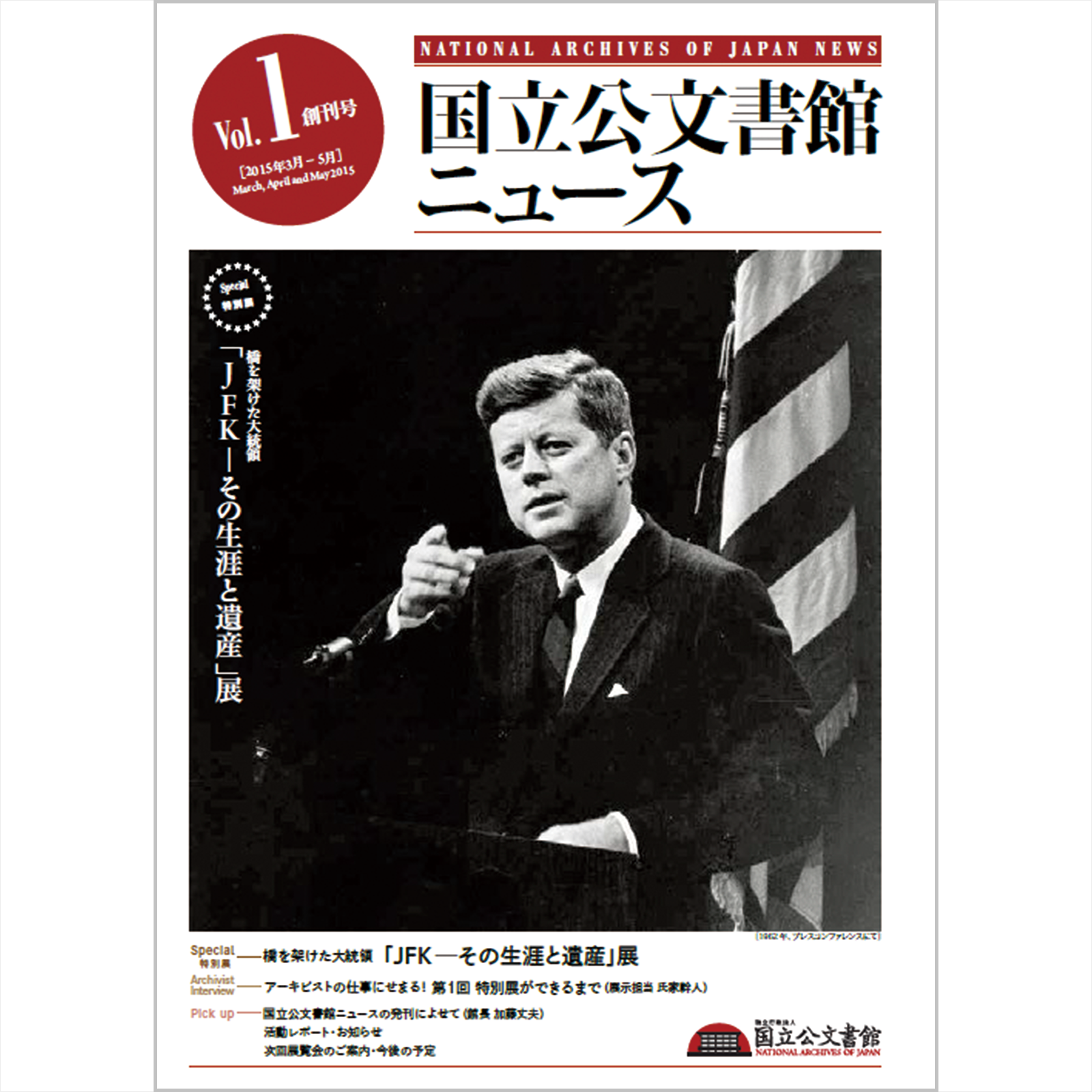

また、当館の活動や所蔵資料をより多くの方に伝えるため、 広報誌『国立公文書館ニュース』、Twitter、Facebook、YouTubeなど情報発信方法の多様化を進めています。

海外公文書館等との交流

米国国立公文書記録管理院の組織の1つであるジョン・F・ケネディ大統領図書館・博物館と連携した「JFK―その生涯と遺産」展(2015年)、デンマーク国立公文書館等と連携した「日本とデンマーク―文書でたどる交流の歴史」展(2017年)、「オーストラリア国立公文書館旧蔵日系企業記録」の寄贈受入れ(2015~2018年度)など、諸外国の公文書館等との相互交流を推進しています。

更なる高みを目指して

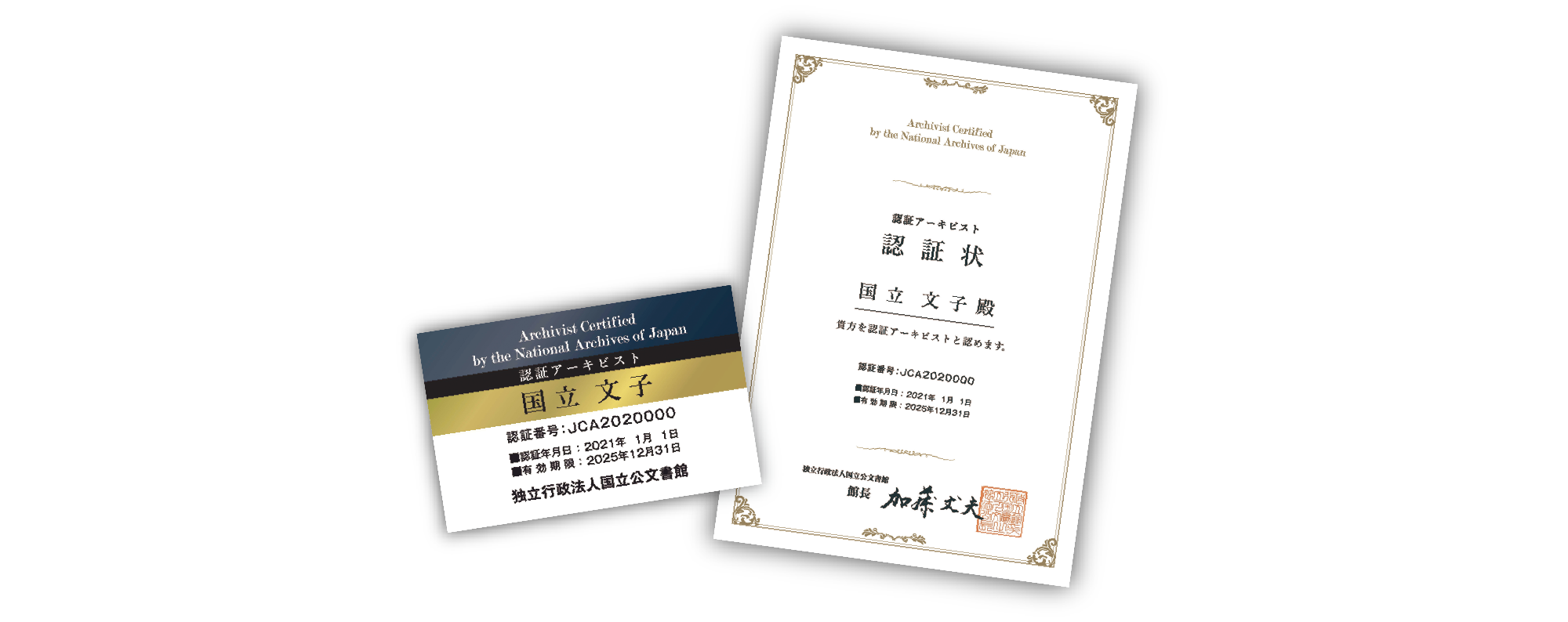

公文書等の管理に関する専門職員に係る強化方策として、国民共有の知的資源である公文書等の適正な管理を支え、かつ永続的な保存と 利用を確かなものとする専門職を確立するとともに、その信頼性及び専門性を確保するため、2018年にアーキビストの職務基準書を作成し、2020年度からアーキビストの認証を開始しました。

2021年1月には190人の「認証アーキビスト」が誕生。公文書等管理の専門職であるアーキビストの養成に、当館は今後も力を入れていきます。