公文書の数だけ文字がある。公文書の中には、美文字のヒントがたくさん隠されています。日本書道師範の涼風花先生が当館所蔵資料の美文字ポイントを解説します。

拡大表示

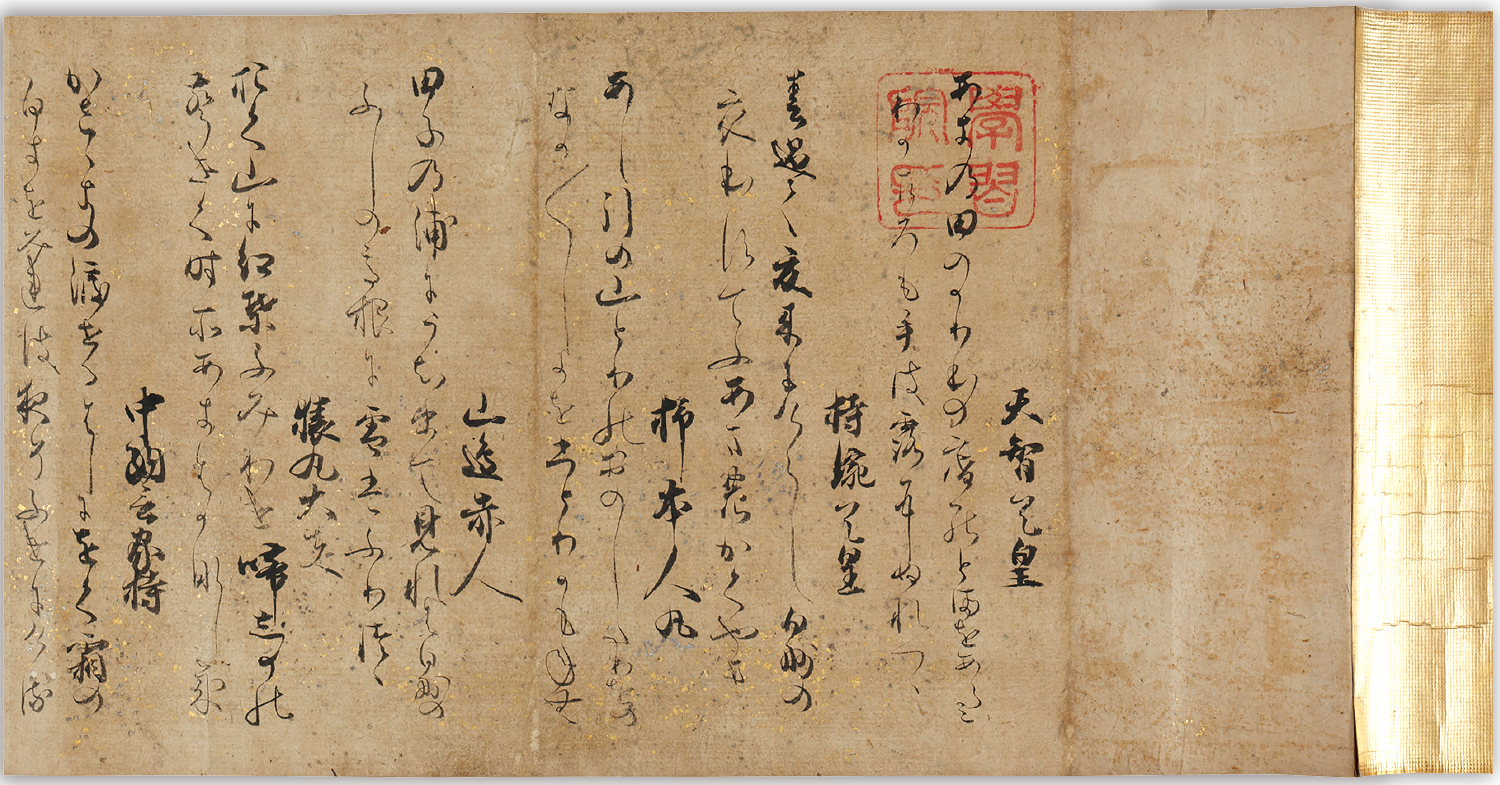

今号の美文字資料(請求番号:特033-0006)

百人一首

「百人一首」は、藤原定家(1162~1241)による秀歌撰です。画像の資料は、箱書によれば歌人・能書家として知られる公卿の烏丸光広(1579~1638)が書写したもの。個性的な書風は「光広流」とも称されています。猿丸大夫の「おく山に紅葉ふみわけ啼しかの 声きく時ぞあきはかなしき」の歌は、奥深い紅葉の山を踏み分けて、雌鹿を恋しく呼ぶ雄鹿の声の物悲しさに、遠く離れた妻や恋人を思う気持ちを重ねています。

涼先生の美文字解説

墨の濃淡が美しい、作品のような文字

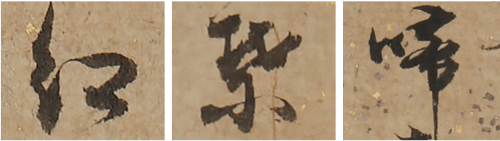

文書全体を見ると、墨が多く含まれている部分とかすれている部分があり、墨の潤滑の変化が感じられます。その使い分けはとても自然で、美しく感じられます。例えば、猿、紅、葉、啼などの漢字を見てみると、墨がたっぷり付けられており、立体感があります。それによって、文書にまるで作品のようなメリハリが生まれています。

また、草書のように流れるような柔らかさが感じられる点も特徴的です。その一方で、一般的な草書に比べると文字の形が残っており、一つ一つの文字を追っていくと、連綿 (線と線が繋がるところ) も繋がっているようで繋がっていないことが分かります。このような、草書らしさを保ちながらも、読みやすくするための工夫には、書き手のこだわりが感じられます。

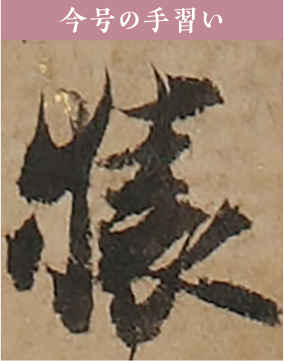

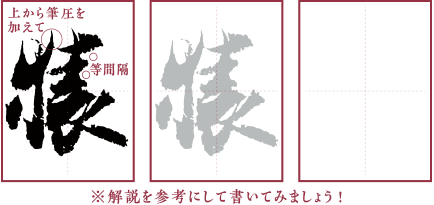

point

食い込むように力強く

1画目は、右から下に太く食い込むように力強く入り、2画目は湾曲させずに縦に下ろします。つくりの方は、横画全てをグッと強めに、右上がりの線で書いていくことで、文字に勢いが出てきます。その際、文字がまとまるように、横画が等間隔になるように意識しましょう。

拡大表示

拡大表示