国立公文書館の所蔵資料

現在の国立公文書館には、約百四十万冊の資料が保存されています。その資料は、大きく五つの資料群に分けられます。各府省等から国立公文書館に移管された「行政文書」。司法機関から移管された文書と平成十二年度から平成二十二年度までに各大学から受け入れた民事判決原本から構成されている「司法文書」。独立行政法人等から国立公文書館に移管された「法人文書」。国立公文書館に寄贈または寄託された「寄贈・寄託文書」。そして、国立公文書館の設置に際し、その重要な一部門となった内閣文庫所蔵の古典籍・古文書である「内閣文庫」です。

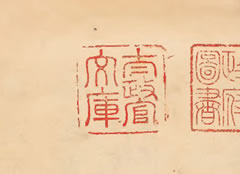

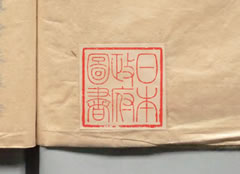

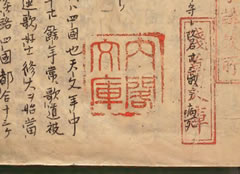

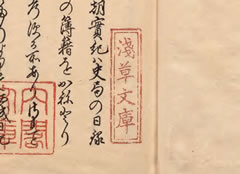

「内閣文庫」には、江戸幕府の紅葉山文庫・昌平坂学問所・和学講談所等から明治政府が継承した書籍や、明治初期に政府が資料収集の一環として購入した文書等を含む「和書」・「漢書」と、明治以降に政府が調査や業務の参考のために購入した英・米・仏各国の政治・法律等の書籍を含む「洋書」があります。「内閣文庫」は、江戸幕府から代々引き継がれてきた貴重な図書の一大コレクションであり、文化的な遺産なのです。

ここでは江戸幕府にゆかりのある紅葉山文庫・昌平坂学問所・和学講談所にスポットを当て、その成り立ちと、今に引き継がれる資料の一部をご紹介します。

内閣文庫が使用していた皇居大手門内の庁舎。(大蔵省印刷局『写真公報』(1955年1月号))国立公文書館に統合される以前、明治44年から昭和46年まで半世紀以上にわたって使用された。

紅葉山文庫

慶長7年(1602)に徳川家康が作った江戸城内富士見亭御文庫に端を発し、寛永16年(1639)に城内紅葉山に移設したことから、明治以降、紅葉山文庫と呼ばれるようになりました。

歴代の将軍は、この文庫を利用して得た知識を政治に役立てたと言われています。源頼政の挙兵から6代将軍宗尊親王の帰京まで、鎌倉幕府の歴史を年月順に記した「吾妻鏡」(資料①)は、過去の歴史を学ぶための資料であり、江戸幕府の命令で提出された全国の諸宗(天台、浄土真宗を除く)の本寺と末寺の一覧表「諸宗末寺帳」(資料②)は、江戸幕府が国を治めるために作成させた資料と言えます。

①

②

③

④

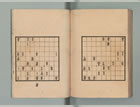

①「吾妻鏡」②「諸宗末寺帳」 ③「全相平話」。「全相平話」は中国の歴史上の出来事を大衆向けに脚色し、挿絵付きで平易に紹介している。④「御撰象棊攷格」。10代将軍徳川家治が自ら記した将棋の書。図式(問題)・攻方(回答)の二部に分け、百番を収める。

徳川家康(1543 ~ 1616)

(『徳川家康像』狩野探幽画、大阪城天守閣蔵)

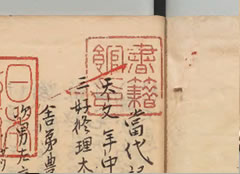

昌平坂学問所

林羅山が寛永7年(1630)に設立した私塾がその起源で、寛政9年(1797)に幕府の教育機関となり、「学問所」と改称されました。林家歴代当主の編著書と愛読書、多くの収集家によって献上された和漢書、学問所に設けられた史局で編集された史書や地誌が所蔵されました。

「カラフト島図」(資料⑥)はその一つであり、幕末に北方からの脅威に備えて北海道や樺太を探検調査した間宮林蔵が作成した図を基にしていると言われています。

⑤

⑥

⑤「山海経」。中国古代の神話と地理を記述。世界を南山・西山・北山・東山・中山などに分け、それぞれの地域の地理・山脈・河川・産物などを記載。数多くの神や妖怪が登場し、中国古代の人々が思い描いた、この世とはひと味違う異世界像の一端を窺い知ることができる。⑥「カラフト島図」

林羅山(1583 ~1657)

江戸時代初期の儒学者。徳川家康に仕えて「知」の側面から江戸幕府を支えた。大変な読書家で、数万冊の蔵書を誇ったと言われている。

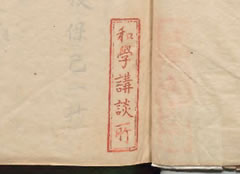

和学講談所

「和学講談所」は学者である塙保己一が寛政5年(1793)に創立した学問所です。2年後の同7年に官立に準ずる機関となり、国史や律令の講習および史料の編纂をおもな事業としました。

学術的価値の高い様々な編集資料、門人たちによる古書の写しや古典の校訂本などを所蔵し、戦国から江戸時代初頭の国内政治や経済等の動きを詳細に記した「当代記」(資料⑧)なども所蔵しています。

⑦

⑧

⑦「管見抄」。白居易の「白氏文集」から治政の参考になる詩文を抄出したもの。重要文化財。⑧「当代記」

塙保己一(1746 ~1821)

(『絹本著色塙保己一像』住吉広定(弘貫)画、個人蔵)幼少期に失明しながらも学問に励み、和学講談所を創立した。和学講談所は幕府の教学の責任者であった林家の支配下に置かれ、官学に準ずる機関となった。

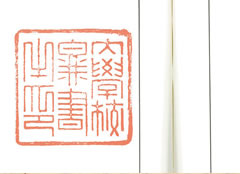

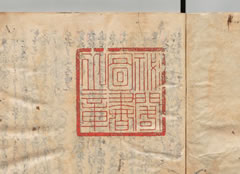

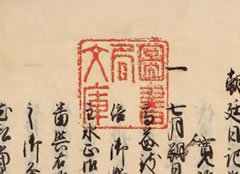

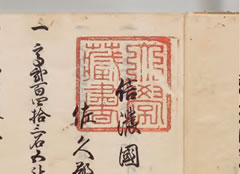

蔵書印でたどる資料のルーツ