大名の「花押」

当館所蔵の「多聞櫓文書」(江戸城多聞櫓内に残されていた幕府の公文書類)のなかには、幕末期に大名から幕府に差し出された書状が多数含まれています。これらの書状によって、私たちは当時の大名がどのような花押(かおう)を用いていたかを知ることができます。

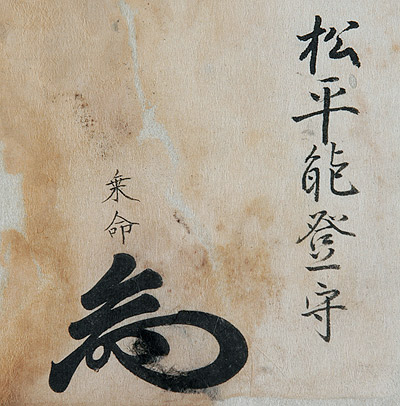

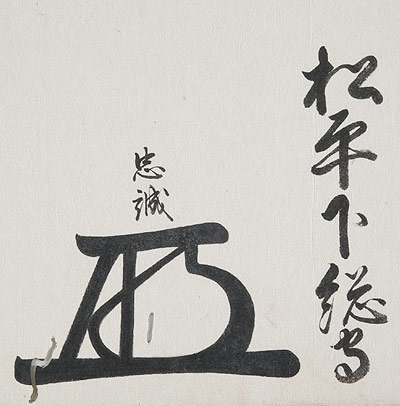

松平能登守乗命(まつだいら・のりとし) 美濃国岩村藩(30000石)/ 1855〜1871

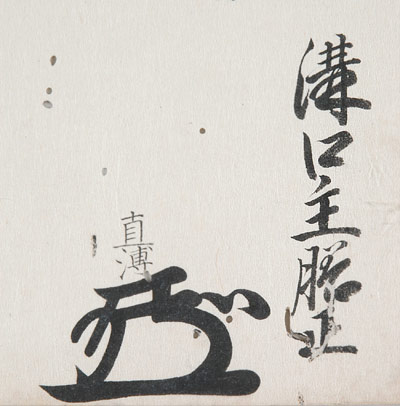

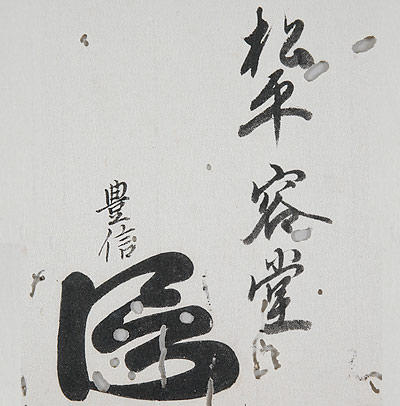

松平能登守乗命(まつだいら・のりとし) 美濃国岩村藩(30000石)/ 1855〜1871 溝口主膳正直溥(みぞぐち・なおひろ)越後国新発田藩(100000石)/ 1838〜1867

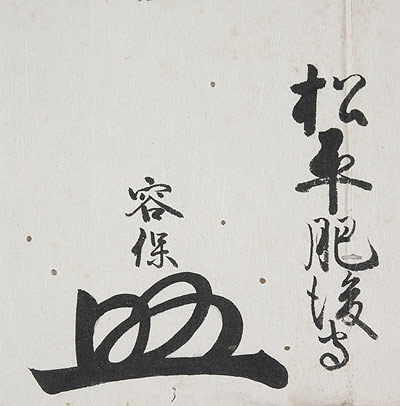

溝口主膳正直溥(みぞぐち・なおひろ)越後国新発田藩(100000石)/ 1838〜1867 松平肥後守容保(まつだいら・かたもり)陸奥国会津藩(280000石)/ 1852〜1868

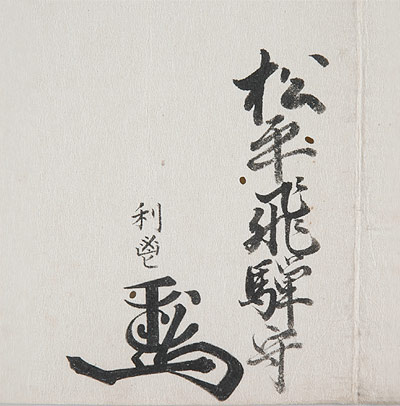

松平肥後守容保(まつだいら・かたもり)陸奥国会津藩(280000石)/ 1852〜1868 松平(前田)飛騨守利鬯

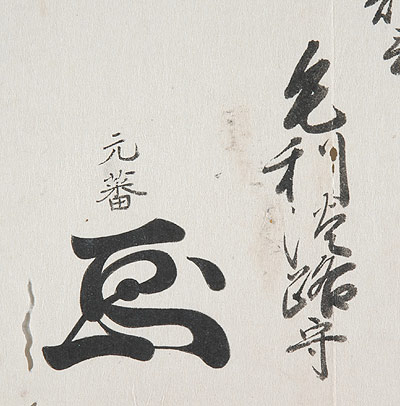

松平(前田)飛騨守利鬯

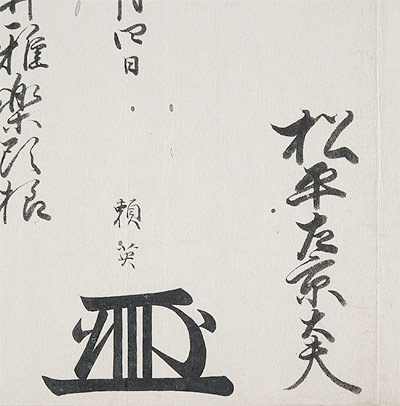

(まつだいら(まえだ)・としか)加賀国大聖寺藩(100000石)/ 1855〜1871 松平左京大夫頼英(まつだいら・よりひで)伊予国西条藩(33000石)/ 1862〜1871

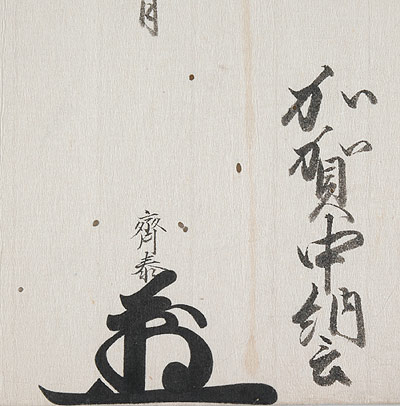

松平左京大夫頼英(まつだいら・よりひで)伊予国西条藩(33000石)/ 1862〜1871 加賀中納言(前田)斉泰(まえだ・なりやす)加賀国金沢藩(1025020石)/ 1822〜1866

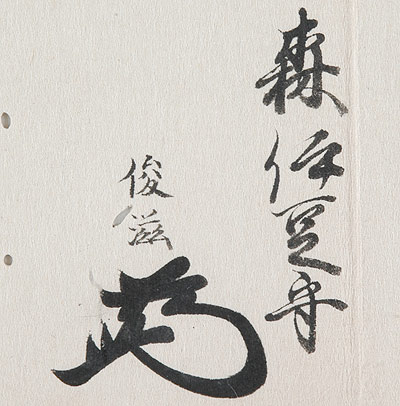

加賀中納言(前田)斉泰(まえだ・なりやす)加賀国金沢藩(1025020石)/ 1822〜1866 森伊豆守俊滋(もり・とししげ)播磨国三日月藩(15000石)/ 1848〜1871

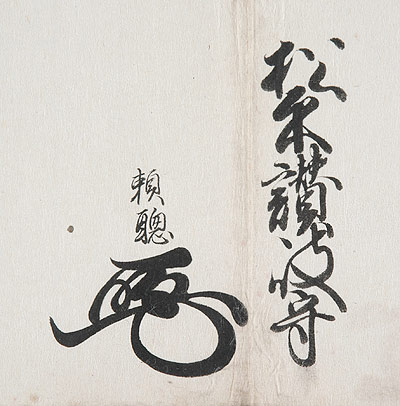

森伊豆守俊滋(もり・とししげ)播磨国三日月藩(15000石)/ 1848〜1871 松平讃岐守頼聡(まつだいら・よりとし)讃岐国高松藩(120000石)/ 1861〜1871

松平讃岐守頼聡(まつだいら・よりとし)讃岐国高松藩(120000石)/ 1861〜1871 毛利淡路守元蕃(もうり・もとみつ)周防国徳山藩(40010石)/ 1837〜1871

毛利淡路守元蕃(もうり・もとみつ)周防国徳山藩(40010石)/ 1837〜1871 森越中守忠徳(もり・ただのり)播磨国赤穂藩(20000石)/ 1824〜1862

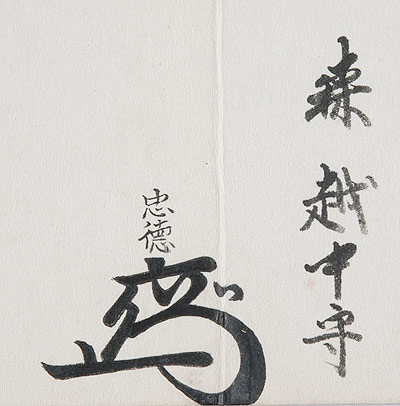

森越中守忠徳(もり・ただのり)播磨国赤穂藩(20000石)/ 1824〜1862 松平下総守忠誠(まつだいら・ただざね)武蔵国忍藩(100000石)/ 1863〜1869

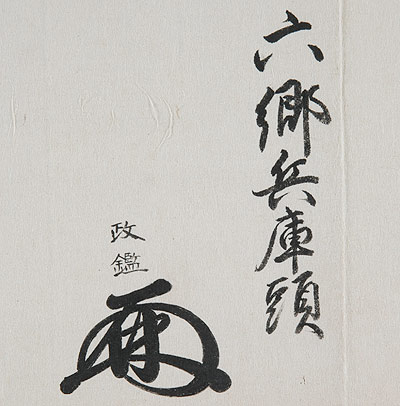

松平下総守忠誠(まつだいら・ただざね)武蔵国忍藩(100000石)/ 1863〜1869 六郷兵庫守政鑑(ろくごう・まさかね(別・まさあきら))出羽国本荘藩(20400石)/ 1861〜1871

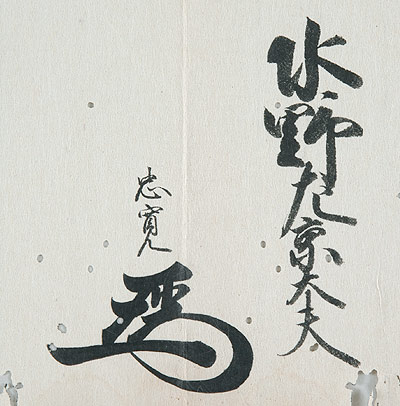

六郷兵庫守政鑑(ろくごう・まさかね(別・まさあきら))出羽国本荘藩(20400石)/ 1861〜1871 水野左京大夫忠寛(みずの・ただひろ)駿河国沼津藩(50000石)/ 1858〜1862

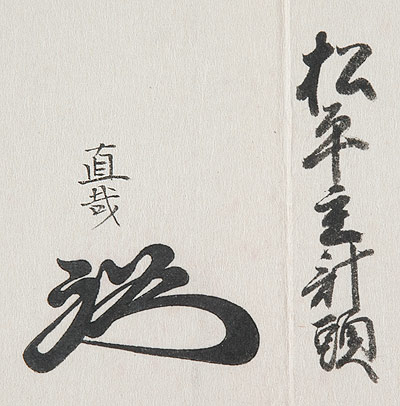

水野左京大夫忠寛(みずの・ただひろ)駿河国沼津藩(50000石)/ 1858〜1862 松平主計頭直哉(まつだいら・なおとし)出雲国母里(もり)藩(10000石)/ 1856〜1871

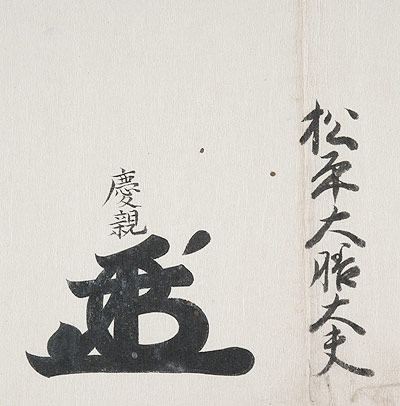

松平主計頭直哉(まつだいら・なおとし)出雲国母里(もり)藩(10000石)/ 1856〜1871 松平(毛利)大膳大夫慶親(まつだいら(もうり)よしちか)長門国萩藩(369411石)/ 1837〜1869

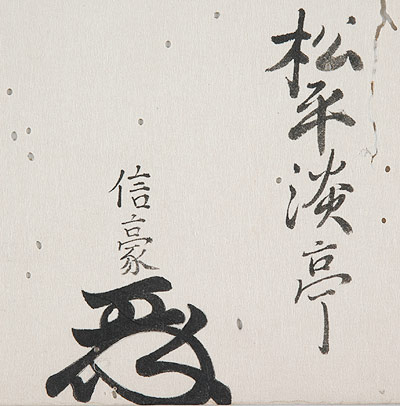

松平(毛利)大膳大夫慶親(まつだいら(もうり)よしちか)長門国萩藩(369411石)/ 1837〜1869 松平淡亭信豪(まつだいら・のぶひで)丹波国亀山藩(50000石)/ 1816〜1843

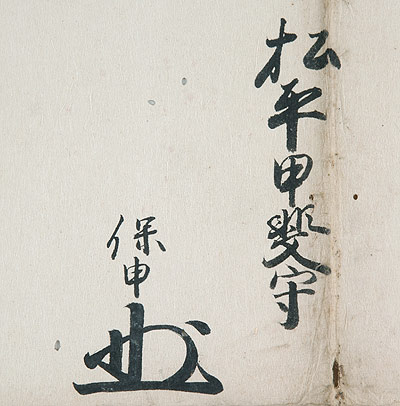

松平淡亭信豪(まつだいら・のぶひで)丹波国亀山藩(50000石)/ 1816〜1843 松平(柳沢)甲斐守保申(まつだいら(やなぎさわ)やすのぶ)大和国郡山藩(151288石)/ 1848〜1869

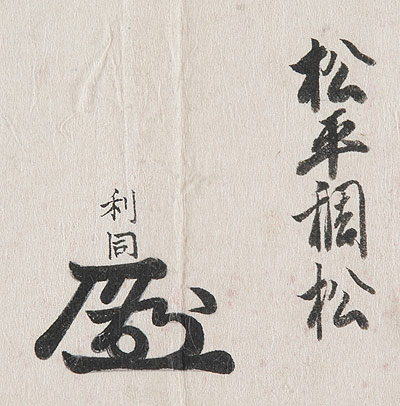

松平(柳沢)甲斐守保申(まつだいら(やなぎさわ)やすのぶ)大和国郡山藩(151288石)/ 1848〜1869 松平(前田)稠松利同(まつだいら・としあつ)越中国富山藩(100000石)/ 1859〜1871

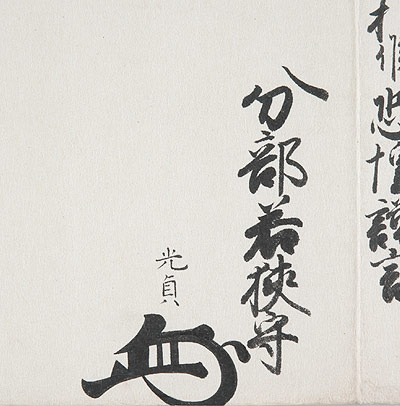

松平(前田)稠松利同(まつだいら・としあつ)越中国富山藩(100000石)/ 1859〜1871 分部若狭守光貞(わけべ・みつさだ)近江国大溝藩(21000石)/ 1831〜1870

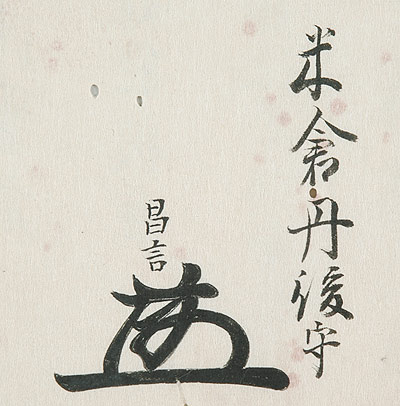

分部若狭守光貞(わけべ・みつさだ)近江国大溝藩(21000石)/ 1831〜1870 米倉丹後守昌吉(よねくら・まさこと)武蔵国金沢藩(12000石)/ 1860〜1871

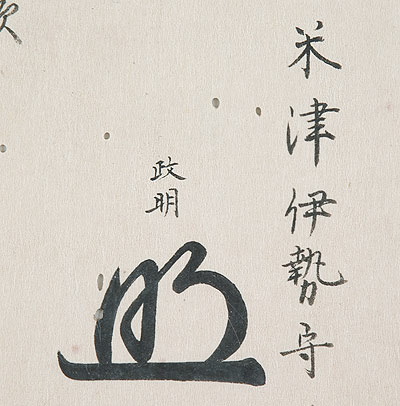

米倉丹後守昌吉(よねくら・まさこと)武蔵国金沢藩(12000石)/ 1860〜1871 米津伊勢守政明(よねきづ・まさあき)出羽国長瀞(ながとろ)藩(11000石)/ 1860〜1865

米津伊勢守政明(よねきづ・まさあき)出羽国長瀞(ながとろ)藩(11000石)/ 1860〜1865 松平越中守定敬(まつだいら・さだあき)伊勢国桑名藩(113000石)/ 1859〜1868

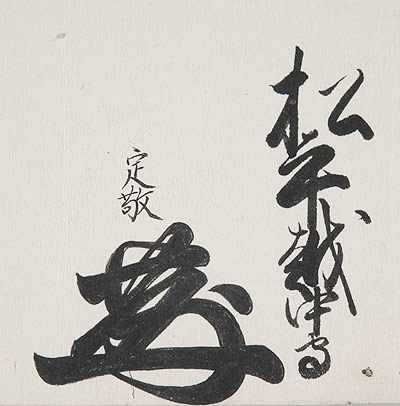

松平越中守定敬(まつだいら・さだあき)伊勢国桑名藩(113000石)/ 1859〜1868 脇坂淡路守安斐(わきさか・やすあや)播磨国龍野藩(51000石)/ 1862〜1869

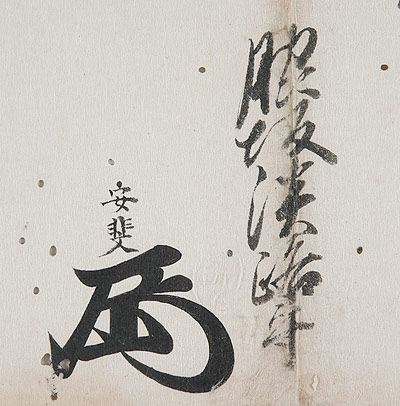

脇坂淡路守安斐(わきさか・やすあや)播磨国龍野藩(51000石)/ 1862〜1869 松前伊豆守崇広(まつまえ・たかひろ)蝦夷松前藩(30000石)/ 1849〜1866

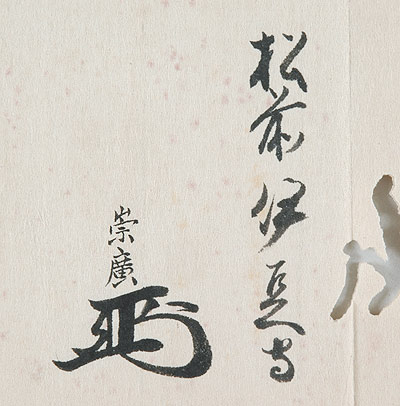

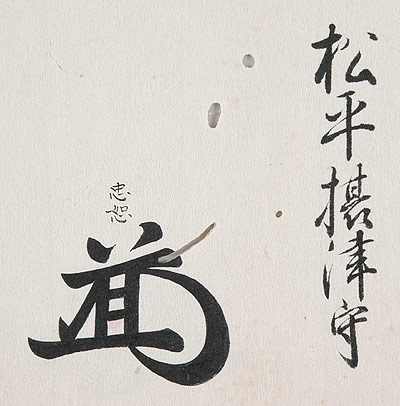

松前伊豆守崇広(まつまえ・たかひろ)蝦夷松前藩(30000石)/ 1849〜1866 松平摂津守忠恕(まつだいら・ただゆき)上野国小幡藩(20000石)/ 1856〜1871

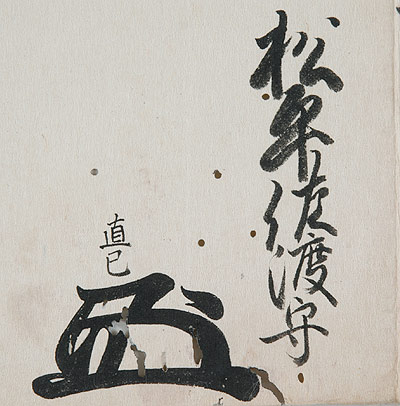

松平摂津守忠恕(まつだいら・ただゆき)上野国小幡藩(20000石)/ 1856〜1871 松平佐渡守直巳(まつだいら・なおおき)出雲国広瀬藩(30000石)/ 1861〜1871

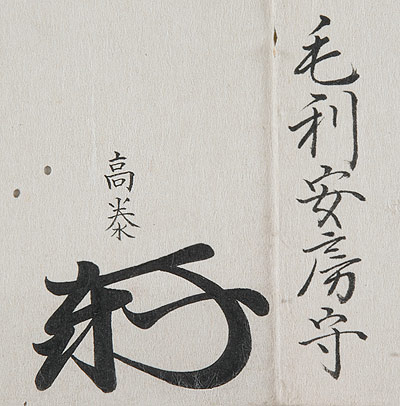

松平佐渡守直巳(まつだいら・なおおき)出雲国広瀬藩(30000石)/ 1861〜1871 毛利安房守高泰(もうり・たかやす(別・たかよし))豊後国佐伯藩(20000石)/ 1832〜1862

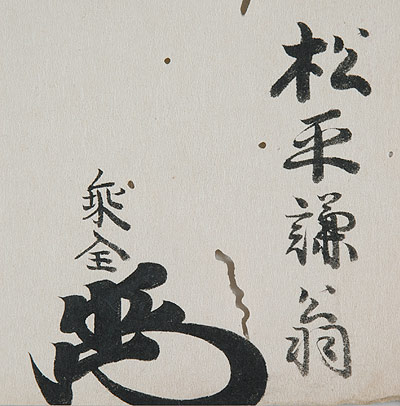

毛利安房守高泰(もうり・たかやす(別・たかよし))豊後国佐伯藩(20000石)/ 1832〜1862 松平謙翁乗全(まつだいら・のりやす)三河国西尾藩(60000石)/ 1840〜1862

松平謙翁乗全(まつだいら・のりやす)三河国西尾藩(60000石)/ 1840〜1862 松平(山内)容堂豊信(まつだいら(やまうち)とよしげ)土佐国高知藩(202600石)/ 1848〜1859

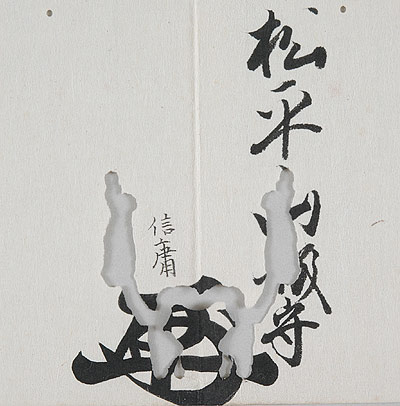

松平(山内)容堂豊信(まつだいら(やまうち)とよしげ)土佐国高知藩(202600石)/ 1848〜1859 松平山城守信庸(まつだいら・のぶつね)出羽国上山藩(30000石)/ 1862〜1868

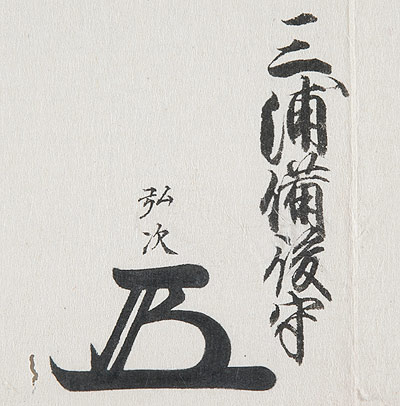

松平山城守信庸(まつだいら・のぶつね)出羽国上山藩(30000石)/ 1862〜1868 三浦備後守弘次(みうら・ひろつぐ)美作国勝山藩(23000石)/ 1860〜1868

三浦備後守弘次(みうら・ひろつぐ)美作国勝山藩(23000石)/ 1860〜1868

- Next

- Prev

*【上段】が大名(老公を含む)の姓名の読み。【下段・左】は藩名とその石高。【下段・右】は藩主就任の年と退任の年。ただし明治2年(1869)の版籍奉還後、同4年(1871)の廃藩置県までの知藩事(ちはんじ)の在任期間も含めています。

花押は、判・書判(かきはん)・押字(おうじ)とも呼ばれる図案化された署名(サイン)のこと。花押にはさまざまな形状や様式がありますが、ここで紹介するのは、花押の輪郭を印章にして押したのち、輪郭の内側を墨で塗った籠字(かごじ)式の花押型です。輪郭をはみ出さぬように細心の注意をして墨を塗る、まるで塗り絵のような花押は、江戸時代に入って流行しました。それにしても何故このような花押が作成されたのでしょうか。将軍など貴人に対する尊崇の念を表するために、ことさら手間の掛かる方法が用いられたと思われます。