京都大学大学院法学研究科教授

奈良岡 聰智

1 はじめに

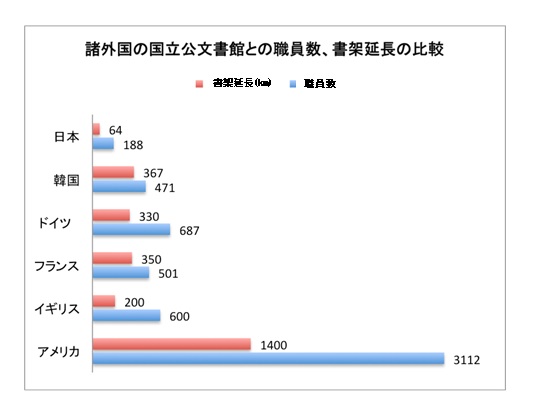

情報公開法(2001年)、公文書管理法(2011年)の施行以来、わが国の公文書管理体制は着実に進歩してきた。しかし、イギリス、アメリカや他の先進諸国に比べれば、いまだ「周回遅れ」の感が否めない。端的に言えば、日本の国立公文書館の規模は、諸外国に比べて著しく見劣りする。職員数だけを見ても、日本の国立公文書館(188人)は、アメリカ(3112人)、ドイツ(790人)、イギリス(600人)などの欧米先進諸国は言うまでもなく、韓国(471人)など東アジア諸国にも大きく水を開けられている(表1)。

制度の面でも、改善すべき課題は山積している。例えば欧米先進諸国では、作成後30年経った重要公文書は国立公文書館に移管されて永久に保存され、原則として公開されるという「30年ルール」が定着している。最近はその期間が縮小される傾向にあり、イギリスでは2010年の法改正により、「30年ルール」が「20年ルール」に改められ、現在は2023年の全面施行に向けた移行期間となっている[1]。日本は「30年ルール」さえ定着しておらず、彼我のあまりの差に驚かされるばかりである。

今後の公文書管理制度の改善のために、何が必要か。課題は多いが、公文書管理問題に社会的関心が向かっている昨今は、改革を行うチャンスでもある。また、2026年度頃を目処に国立公文書館の新館建設が進められつつある現在[2]、公文書管理体制の改善策を洗い出すことは急務でもある。

近年筆者は、イギリス各地のアーカイブズで調査を行い、その充実ぶりを目の当たりにしてきた。イギリスでは、アーカイブズが政治・社会の透明性を担保する重要な存在として認められており、各種公文書の作成から保存・公開に至る「ライフサイクル」を一貫した枠組みの中で管理するシステムが確立している。本稿では、イギリスのアーカイブズ事情を概観した上で、わが国の公文書管理制度に何が欠けているのか、今後どこを改善すべきかについて考えてみたい。

表1 諸外国の国立公文書館との書架延長、職員数の比較(2018年4月現在)

2 イギリスのアーカイブズ事情

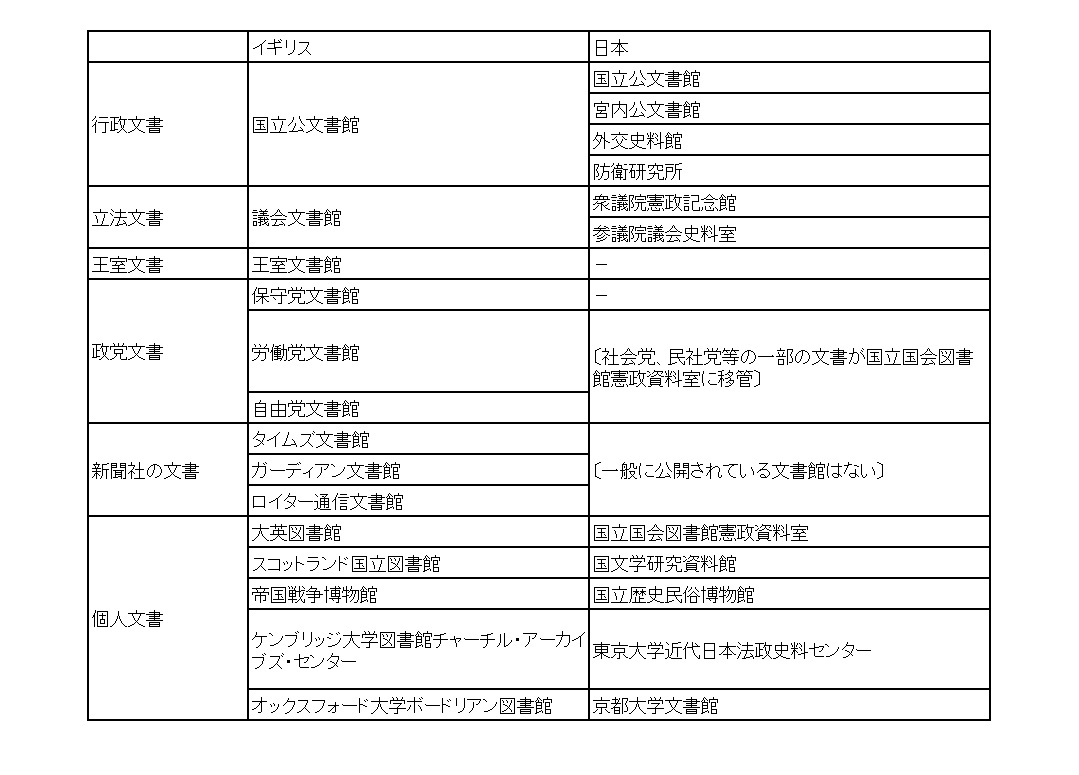

日本と対比しながら、イギリスにおけるアーカイブズの状況を整理したものが、表2である。日本では、歴史的経緯により、永久保存の対象となる行政文書の公開は、国立公文書館のみならず、宮内公文書館、外交史料館、防衛研究所でも行われている[3]。これに対してイギリスでは、情報自由法に基づいて、国立公文書館(The National Archives、以下、「TNA」という)が一元的に行政文書の保存・公開を行っている[4]。利用者サイドからすると、日本では各機関を巡らなければ網羅的な調査ができないのに対して、イギリスではTNAにさえ行けば効率的に史料調査ができるので、大変ありがたい。

イギリスの情報自由法は、国民の立法文書へのアクセス権も保障しており、それらを保存・公開する施設として、TNAとは別に、国会議事堂内に議会文書館(The Parliamentary Archives、1947年設立)が設置されている[5]。これに対して日本では、立法府(衆参両院)の保有資料は、情報公開法、公文書管理法の適用対象外とされており、ごく一部が衆議院憲政記念館や参議院議会史料室で公開されているのみである。

日本では、皇室関係の行政文書は、主に宮内公文書館(宮内庁内に設置)に移管されている。例えば、天皇の御手許書類、写真帳、外遊関係の文書、侍従が作成した日誌などが、歴史公文書等として同館で所蔵・公開されている。これに対して、イギリスの王室関係の文書は、公文書としては扱われておらず、情報自由法の適用範囲外となっている。しかしイギリス王室は、所蔵する各種資料をウィンザー城内にある王室文書館(The Royal Archives、1914年設立)に移管し、公文書のルールを準用して、それらを保存・公開している。歴代国王や王族の日記や書簡など、日本では存在自体が明らかでないような資料も多数公開されている。

イギリスには、このような準公文書とも言うべき文書が自主的に保存・公開されている例が、他にもある。その一つが、政党のアーカイブズである[6]。政党は、立法・行政いずれとも密接に関わる存在であるが、本来的に「私的団体」である。そのため、政党が保有する文書は情報自由法の規律対象外であるが、イギリスの二大政党である保守党、労働党はいずれも独自の文書館を持ち、行政・立法文書に準じる形で、所蔵資料を保存・公開している。特に充実した文書館を持っているのは保守党で(オックスフォード大学ボードビリアン図書館内に設置)、影の内閣、幹事長室、選挙本部など、党の運営にかかわる様々な文書を公開している。外部に開かれたアーカイブズを持っていない日本の主要政党とは、対照的である。

また、新聞社が独自のアーカイブズを持っていることも注目される。イギリスでは、『タイムズ』『ガーディアン』といった新聞社やロイター通信が独自のアーカイブズを持ち、所蔵する歴史的資料を保存・公開している。このうち利用しやすいのは『ガーディアン』のアーカイブズ(ロンドンの本社およびマンチェスター大学図書館内に設置)で、経営、編集、雇用関係の文書や、特派員から本社への報告など、広汎な資料が公開されている。私企業であり、所蔵資料を保存・公開する法的義務を負っていない新聞社が、あえてこのような取組を行っているのは、「第4の権力」としての意識を強く持ち、自らの過去をしっかり検証する責任感を持っている表れと見ることができるだろう。

このようにイギリスでは、狭義の行政文書のみならず、立法文書、王室、政党が所蔵する文書など、多様な「公文書」がさまざまなアーカイブズで公開されている。その背景には、公的性格を持つ記録は積極的に保存・公開すべきという社会的コンセンサスが存在しているものと考えられる。イギリスでは、地方公共団体、民間企業、大学の多くもアーカイブズを持っている。また私文書の収集も盛んで、国立図書館(大英図書館、スコットランド国立図書館)、博物館(帝国戦争博物館)、大学(ケンブリッジ大学図書館チャーチル・アーカイブズ・センター、オックスフォード大学ボードリアン図書館)など、多様な機関が私文書の収集・保存・公開を行っている[7]。新聞社がアーカイブズを持っているのは、こうした伝統によるところも大きいと考えられる。政治家の私文書に関しては、日本でも国立国会図書館憲政資料室などが長年積極的な取組を行っており、世界的に見ても水準の高いアーカイブズとして機能していると思うが、社会全体として見た場合、日本のアーカイブズの状況はイギリスに比べて見劣りするのは否めない。公文書管理制度を改善するためには、狭義の行政文書のみならず、広い意味での公的部門、さらには社会全体の意識をも視野に入れる必要があるだろう。

表2 日英のアーカイブズの比較

3 日本のアーカイブズへの提言

以上を踏まえて、日本の公文書管理制度を改善する上でポイントと考えられる点をいくつか指摘したい。

第1は、国立公文書館の機能を強化する必要があるということである。日本の国立公文書館が規模、権限、文書移管率、利便性などにおいて、イギリスなど欧米先進諸国に劣るのは明らかである。公文書管理法では、行政文書の「統一的管理」が目指されているものの、残念ながら現実にはそれが実現できているとは言い難い。既に多くの識者から指摘されているように、各省の「中間書庫」の廃止、「30年ルール」の確立(現状では事実上外務省のみの取組にとどまっている)など課題は山積しており[8]、政府のより積極的な取組を期待したい。

公文書管理制度の改善を促すため、メディアでも昨今この問題が大きく取り上げられている。ただし、公文書問題がともすると官僚バッシング、政権批判の道具になる傾向があるのは気がかりである。公文書管理制度、情報公開制度は近年曲がりなりにも発展してきている。近年各省庁は、激増する情報公開法に基づく開示請求に対応するため、かなりの労力を割いており、公務遂行に支障がないと判断された文書は公開されることが多くなっている。かつてはメディアへのリークの形で外に出ていた情報が、最近は開示請求によって明らかになるというケースが増えているのである。問題は、公文書保存や情報公開のルールが曖昧で、制度運用がしばしば恣意的になっていることにあるのであり、今は一種の混乱期・過渡期にあるのだと思う。

日本では、情報公開法、公文書管理法の制定の順序に象徴されるように、「情報公開」が「公文書管理」よりも重視されてきた感がある。メディアでの議論も、行政の「透明性」、権力の「監視」に集中しがちで、行政の「効率性」、権力の適正な「行使」にあまり目が向けられてこなかった。本来「公文書管理」は、過去の政策立案プロセスをしっかり残し、検証可能にすることによって、将来の正しい権力行使を促すためにも重要な仕組みのはずである。今必要なのは、具体的な検証に基づいて、各省庁における文書の開示・非開示の基準、電子メールの使用ルール、安全保障関係の文書管理のルールなどを確立するとともに、重要な資料が将来確実に重要な資料が残り、原則として公開される仕組みを作ることである[9]。端的に言えば、「将来立派なアーカイブズができること」こそが、公文書行政の目標とされるべきである。イギリスのアーカイブズは、その絶好のモデルとなるだろう。

第2は、立法文書や司法文書の管理・公開体制を整備する必要があるということである。従来、公文書問題の議論が行政文書のみに集まり、立法文書、司法文書の保存・公開の仕組みが十分ではなかったのは大きな問題であった。このことは既に、2015年3月に出された「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」の「提言」で示されており、筆者も同感である。

もっとも、立法文書や司法文書の保存・公開を実際どのように進めるかといえば、なかなか難しい。国立公文書館が立法文書も管理すべきという議論もあるが、筆者はむしろ、現在の衆議院憲政記念館、参議院議会史料室を拡充し、立法府が独自のアーカイブズを持ったほうが良いように思う。立法文書は行政文書と異なる来歴・特徴がある。帝国議会時代以来の古い現用文書も多く、国会運営のための指針とされている由であり、立法府が引き続き管理しつつ、保存・公開を行う方が現実的だと考える。国立公文書館の新館は国会前庭に建設されることが決定されており、この際、隣接する衆議院憲政記念館との関係をよく検討すべきである。

第3は、皇室文書や政党文書などの管理・公開のあり方についても検討する必要があるということである。日本の皇室関係の文書は、行政文書と異なる取り扱いを受けており、歴史的に重要な公文書等であっても、公開されていないものが多いと考えられる。宮内公文書館の充実と『昭和天皇実録』の刊行により、皇室関係の文書にどのようなものがあるかが少しずつ分かってきたが、その全貌はいまだ不明である。国王の日記を含む、多種多様な資料を公開しているイギリスの王室文書館を模範として、皇室関係の資料も積極的に公開を検討すべきだというのが筆者の意見である。

また、日本の各政党が、外部に開かれたアーカイブズを持っていないことにも、より関心が向けられるべきであろう。メディアでは、政治家の「政治資金収支報告書」、政党の「政党交付金使途等報告書」(いずれも総務省所蔵)には注目が集まるが、歴史的な資料を含め、政党が所蔵するその他の資料にはほとんど関心が向けられない。しかし、立法事務費や政党助成金として多額の公費が投入され、立法・行政に不可欠の存在となっている政党の内部情報に、国民がほとんどアクセスできない現在の状況は、大変嘆かわしいと言わざるをえない。イギリスの政党文書館に倣って、日本の政党も自らが所持する資料を準公文書として捉え、その長期的保存・公開に取り組んで欲しいものである。

第4は、私文書の収集・公開体制を強化する必要があるということである。前述した通り、日本では従来から、国立国会図書館が政治家の私文書の収集に熱心に取り組んでいる。最近では、宮沢喜一、中曽根康弘両元首相の膨大な私文書も受け入れており、そのコレクションはさらに充実してきている。また国立公文書館も、佐藤栄作元首相の日記など、私文書の収集にも熱心に取り組んでいる。私文書というのは、本人や遺族との信頼関係によって集まるものであり、今後も複数の機関が良い意味で競い合いながら収集に取り組むのが望ましいだろう。

近年の政治家や政治団体は、日記や文書よりも、ホームページやSNSなどで自らの活動記録を残すケースが増えてきている。今のところ、国立国会図書館、国立公文書館ともに、電子媒体の私文書の収集までは手が回っていないようであるが、そろそろこうした資料の保存・公開にも取り組むべきではないだろうか。インターネット全盛となり、歴史的記録を将来に残そうとするならば、従来の文書資料、写真資料の収集だけでは不十分な時代となった。手をこまねいていると、近い将来多くの貴重な電子記録が失われる可能性が高い。まずは国会議員、政党助成金を受け取っている政党のホームページやSNSなどを、定期的に保存するような仕組みを構築してはどうかと思う。

イギリスでは、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学といった有力大学がOBの私文書の受入口として有効に機能している。この点で、日本の大学は残念ながらそれほど大きな役割を果たしていない。大学文書館は、スペースや人員の問題から、大学行政にかかわる文書以外の収集には熱心ではないのが現状である。各大学による取組の強化が期待される。

日英のアーカイブズの大きな違いとして、イギリスでは新聞社がアーカイブズを持つ例が多いことは前述した。取材源の秘匿、プライバシーの保護といった問題があるので、新聞社の情報公開は容易ではないだろうが、行政府に厳しく情報公開を迫るならば、新聞社も一定の情報公開をする責任があるように思う。また、自らがアーカイブズを持ち、所有する文書を保存・公開した方が、行政府に情報公開請求を行う際にも説得力が増すように思うが如何だろうか。

注

[1]村上由佳「イギリス国立公文書館視察報告」『アーカイブズ』55号、2015年(https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_55_p10.pdf)。最終アクセス2018年8月24日(以下同様)。

[2]現状については、「新たな国立公文書館について」(内閣府HP)を参照。http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/shinkan/shinkan.html

[3]瀬畑源『公文書をつかう 公文書管理制度と歴史研究』青弓社、2011年。

[4]田中嘉彦「英国における情報公開―2000年情報自由法の制定とその意義―」『外国の立法』216号、2003年。http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/216/21601.pdf

[5]詳細は、奈良岡聰智・上田健介「イギリス議会文書館・図書館の概要」『RESEARCH BUREAU論究』11号、2014年を参照。http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/2014ron11.pdf/$File/2014ron11.pdf

[6]詳細は、拙稿「イギリスの政党文書館の概要―保守党文書館を中心に」『法学論叢』180巻5・6号、2017年を参照。

[7]拙稿「英国の国立公文書館・大英図書館における私文書の閲覧体制―利用者の視点から―」『カレントアウェアネス』329号、2016年。http://current.ndl.go.jp/ca1882

[8]松岡資明『アーカイブズが社会を変える 公文書館管理法と情報革命』(平凡社、2011年)、小池聖一「公文書館管理法修正試案」『広島大学文書館紀要』16号、2014年、瀬畑源『公文書問題 日本の「闇」の核心』(集英社、2018年)などを参照。

[9]筆者の考えの一端は、拙稿「公文書の管理・公開制度を見直し公益を守れ」『WEDGE』2018年7月号を参照。

【付記】本稿は、拙稿「よりよき公文書管理制度のために―イギリスとの比較に基づいて」『アスティオン』86号、2017年および「国際アーカイブズの日」記念講演会(2018年6月7日)および筆者が行った講演「イギリスと我が国のアーカイブズ-利用者の視点から」をもとにしたものである。